As células humanas se comportam de modo diferente em um ambiente de microgravidade – a ausência ou redução significativa da força gravitacional em um ambiente espacial – em comparação com as condições da Terra. Muitos pesquisadores têm se dedicado a investigar essas alterações, cuja principal plataforma de experimentos tem sido a International Space Station (ISS), a estação espacial construída por um consórcio internacional entre 1998 e 2011.

Pouco se fala ainda sobre os achados dessas pesquisas, muitas ainda em fase inicial. A importância desses estudos transcende a preocupação com saúde dos astronautas e o êxito das próximas expedições tripuladas a locais mais remotos do cosmos. Estamos falando de um novo domínio científico fundamental para aprofundar o conhecimento sobre os nossos processos biológicos e celulares no espaço.

Daí podem surgir informações inusitadas para ajudar no entendimento dos mecanismos do envelhecimento das células cerebrais, das origens de doenças como Alzheimer, Parkinson e casos severos de autismo, entre outras enfermidades genéticas e neurológicas. Esperam-se também terapias inovadoras e o aprimoramento de medicamentos existentes.

Novo modelo de pesquisa de células

Na prática, estamos diante de um novo paradigma de pesquisa. Muitos cientistas e laboratórios se dedicam a estudos nesse campo. Nos últimos cinco anos, o laboratório de pesquisa em biologia molecular e células-tronco que coordeno na University of California, San Diego (UCSD), nos Estados Unidos, enviou organoides cerebrais em quatro missões à estação espacial.

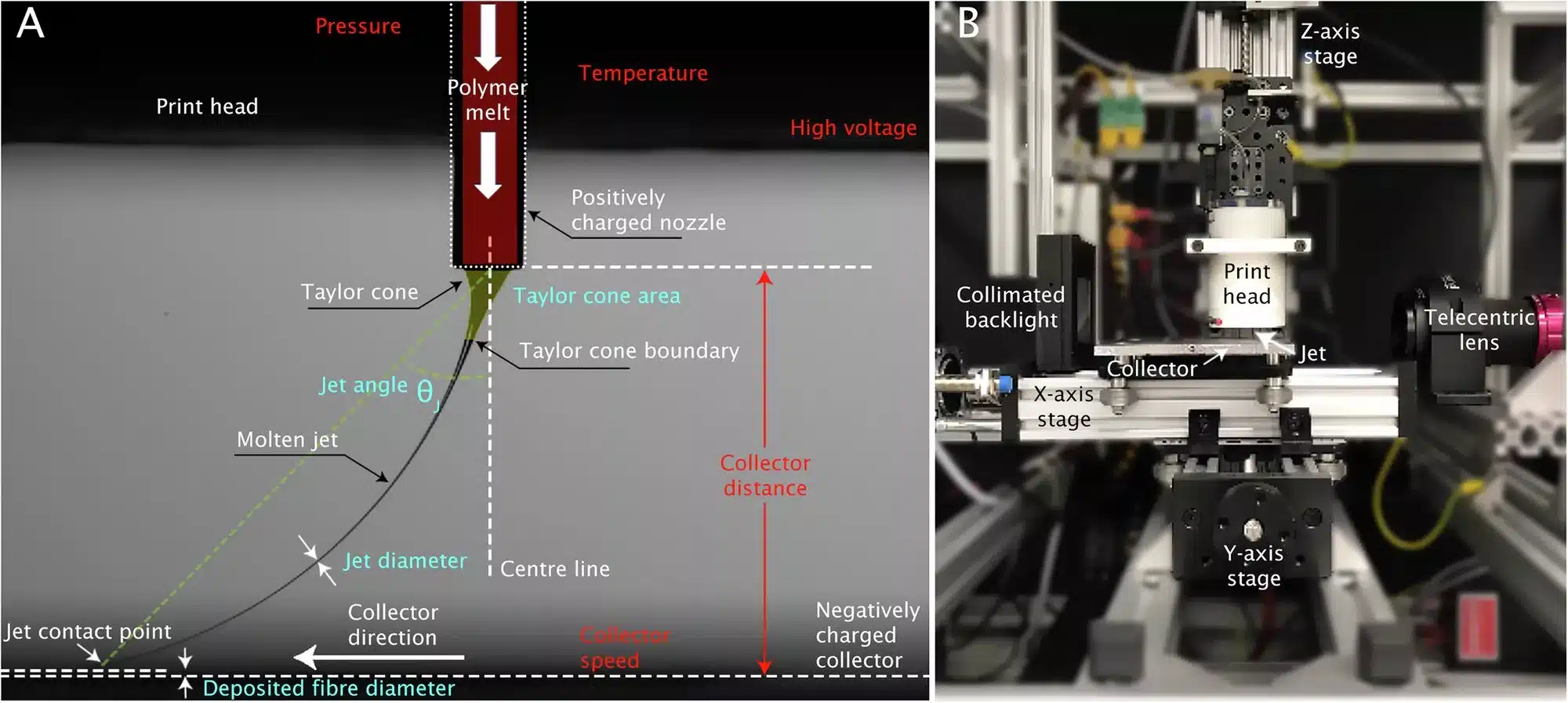

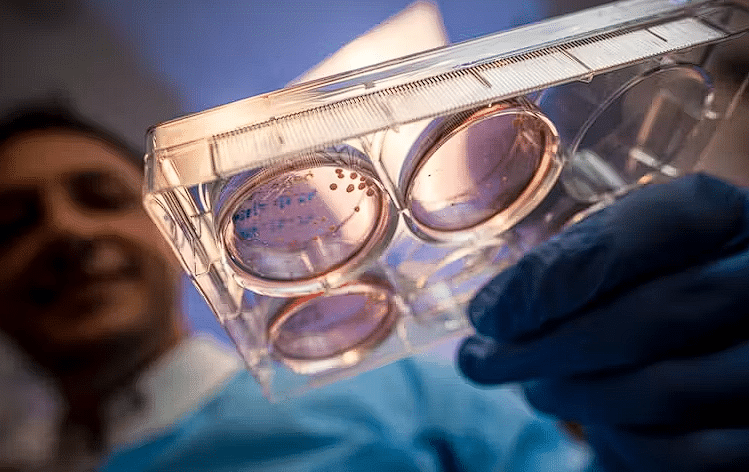

Também chamados de minicérebros, estes organoides são estruturas criadas a partir de amostras celulares que podem ser isoladas da pele, por exemplo, para depois serem reprogramadas no laboratório à fase de células-tronco embrionárias, quando têm potencial para se transformar em quaisquer tecidos do organismo. Depois, são induzidas a se especializarem em células do cérebro, como neurônios. Em condições ideais, esses novos neurônios se interligam e exibem uma forma de organização similar ao córtex humano, ainda que mais simplificada. É justamente essa região cerebral que está implicada em diversas condições neurológicas.

Viagem espacial às próprias custas

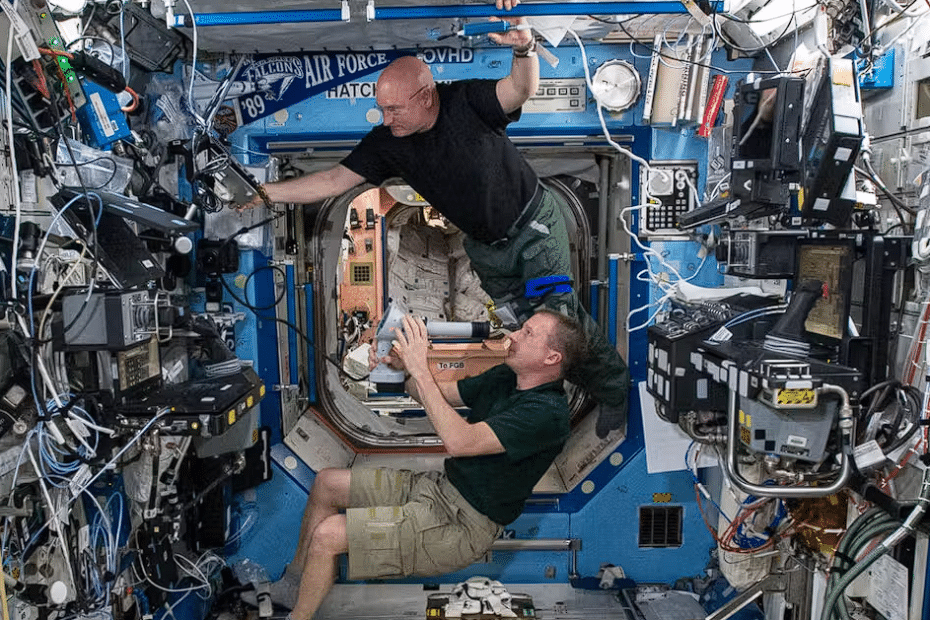

Na primeira missão à Estação Espacial que levou organoides cerebrais em 2019, foram enviados 300 minicérebros em cinco tubos acondicionados em uma caixa robótica programada para manter as condições de vida dessas células. Nossa teoria era de que as células neuronais sofreriam um envelhecimento acelerado durante sua estadia na órbita terrestre. Nosso questionamento surgiu durante a revisão de um estudo famoso feito pela agência entre 2015 e 2016, conhecido como Twins Study (The NASA Twins Study: A multidimensional analysis of a year-long human spaceflight).

O estudo comparou os efeitos da exposição ao ambiente espacial no corpo do astronauta Scott Kelly, que passou um ano em órbita baixa a bordo da ISS, com as mudanças ocorridas no mesmo período no organismo do seu gêmeo idêntico, o astronauta Mark, que ficou em Terra.

Uma das conclusões foi que o grau de mudanças epigenéticas (alterações na expressão gênica, sem alterar o DNA) vistas em Scott não foi maior do que ocorrera em Mark. Os pesquisadores viram também que 91,2% dos níveis alterados de expressão gênica de Scott voltaram ao normal seis meses após o desembarque, ainda que tivessem um envelhecimento prematuro equivalente a quase dois anos a mais do que o irmão em Terra.

O impacto nas células neuronais

Notei que os dados coletados se referiam a células que tinham se regenerado muitas vezes durante um ano, e não às células originais. Essa percepção tem implicações significativas em relação aos neurônios, que não se regeneram, mas que obviamente não puderam ser analisados nos astronautas vivos. Infelizmente, os revisores da NASA não acreditaram na nossa teoria e não fomos financiados para o envio dos primeiros organoides cerebrais, que foi custeado por mim com o dinheiro da hipoteca da minha casa.

Quando os minicérebros voltaram do espaço um mês depois, nosso time de cientistas constatou que as células neuronais haviam envelhecido a nível molecular o equivalente a dez anos terrestres, e de forma não reversível.

As novas remessas de organoides ao espaço que fizemos em anos recentes tiveram financiamento da NASA. Houve um fracasso em 2020, com a morte dos organoides por falhas elétricas durante a ida do experimento, ainda no foguete da SpaceX. No experimento de 2021, paramos o desenvolvimento de metade dos organoides enviados à microgravidade, levando-os à morte, para observar seu desenvolvimento. A outra metade foi trazida viva de volta à Terra.

As análises mostraram uma redução da velocidade de envelhecimento sob a microgravidade e um aumento da replicação de células-tronco progenitoras. É o oposto do que ocorre no processo natural de envelhecimento aqui na Terra, em que o aumento das células-tronco se torna mais lento à medida que o tempo passa.

Isso significa, a princípio, que se você for para o espaço, o tecido neuronal diminui o envelhecimento, mas não sabemos ainda quanto e nem por quanto tempo. A volta à Terra inverteu esse efeito, como se acionasse algum relógio que acaba compensando o tempo em que deixou de funcionar, acelerando o envelhecimento.

Uma via molecular inédita

A leva de organoides cerebrais de 2021 nos ajudou a investigar dados obtidos no primeiro experimento que sugeriam alterações na interação entre a enzima telomerase e o DNA. A telomerase é responsável pela manutenção e extensão dos telômeros, que são as extremidades dos cromossomos associadas à regulação do envelhecimento celular.

Como já vínhamos estudando organoides cerebrais desenvolvidos a partir de células de crianças com a Síndrome de Rett, que envolve uma mutação num gene que regula a proteína cromatina, decidimos enviar essas células à microgravidade. A cromatina tem papel central na regulação da expressão gênica, na compactação do DNA e na organização estrutural do núcleo celular.

A nossa expectativa era de que as células progenitoras de uma pessoa com Síndrome de Rett se dividissem em ritmo ainda mais acelerado do que as células normais sob a microgravidade. Foi exatamente o que vimos. Conseguimos identificar também uma nova via molecular associada ao processo neuro-inflamatório na Síndrome de Rett que só se tornou visível durante o processo de regeneração acelerada das células. O artigo que descreve esse achado está em vias de publicação.

O meu time de pesquisadores passou a considerar o uso de medicamentos antirretrovirais que compõem no coquetel anti-HIV com ação inibidora da cromatina para bloquear a inflamação e a evolução das mutações associadas a casos severos da Síndrome de Rett. Deu certo em organoides cerebrais e animais. A síndrome atinge uma em 10.000 crianças, em sua maioria meninas, varia conforme o tipo de mutação genética associada.

Nossa hipótese, que agora precisa ser testada em humanos, é de que administrar antirretrovirais nos primeiros seis meses de vida – e não sabemos se de forma contínua ou não continuamente – poderia conter a manifestação da forma grave da Síndrome.

Porém, ao mesmo tempo em que exploramos um novo modelo de pesquisa, temos que lidar com os problemas muito terrenos. Neste momento, o estudo clínico (em humanos) que precisa ser feito com os antirretrovirais com potencial para bloquear a Síndrome de Rett enfrenta dificuldades de financiamento.

Nos Estados Unidos, onde o modelo de saúde é movido pelas indústrias farmacêuticas, parece não haver interesse em testar uma droga que não é mais protegida por patente e qualquer companhia pode fabricar a baixo preço. Esperamos fortemente conseguir fazer isso com o suporte da rede pública, quem sabe no Brasil.

Coração de brasileiro

A quarta remessa de organoides foi feita em parceria com a NASA em novembro de 2023 a bordo da 29ª missão de reabastecimento comercial da SpaceX e haverá uma quinta missão em meados de 2024.

Por causa da complexidade da fase atual desses estudos, convidei astronautas para um treinamento no nosso laboratório, mas eles consideraram a tarefa muito meticulosa e distante do que os astronautas profissionais estariam acostumados a fazer. Diante do impasse e da urgência de continuar os estudos iniciados em 2019, eu me voluntariei e fui aprovado nos testes preliminares para ser treinado para ir até a estação espacial realizar a pesquisa eu mesmo. É o nascimento de uma nova classe de cientistas-astronautas pela primeira vez na história espacial. Nessa viagem, queremos coletar mais dados sobre o que acontece com os telômeros e com a cromatina na micro-gravidade.

Além das expectativas de que as descobertas feitas no espaço apontem novos caminhos para a compreensão do envelhecimento cerebral e das doenças de Alzheimer e Parkinson e ajudem a desenvolver terapias inovadoras, essa quinta missão dos organoides ao espaço ganhou uma carga emotiva e, de certo modo, diplomática.

Em junho de 2023, fui convidado pela ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTIC), Luciana Santos, para contar das nossas descobertas ao presidente Lula. Ele ficou muito animado e disse que gostaria de retomar a participação do Brasil nas pesquisas espaciais, que foi interrompida na virada o século XXI com a expulsão do Brasil do consórcio internacional que construiu a estação espacial.

Concordamos que esse seria um projeto tão grande quanto o Brasil e ter a bandeira do Brasil na missão de 2024 marcaria a volta de nosso país na exploração espacial. Além disso, a criação de um programa espacial tripulado brasileiro abriria uma nova economia, ao inspirar milhares de cientistas brasileiros a fazer experimentos em microgravidade.

Nesse programa, que seria parcialmente financiado pelo MCTI, contaríamos com o aporte de US$ 150 milhões, vindos do Centro de Pesquisa Espacial com Células-Tronco, do qual sou diretor. É uma oportunidade única para o Brasil ser protagonista numa área dominada por grandes potências estrangeiras.

No momento, ainda estamos esperando uma oficialização dessa parceria pelo MCTI. Com lançamento previsto para meados de 2024 e cronograma apertado, desejo com todo coração que o Brasil consiga estar conosco nessa próxima missão histórica.

Alysson R. Muotri, Professor of Pediatrics and Cellular and Molecular Medicine, University of California, San Diego

Este artigo foi republicado de The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.