Por Catherine Stinson

Publicado na Aeon Magazine

“Frenologia” soa como algo antiquado. Parece que pertence a um livro de história, arquivado em algum lugar entre a sangria terapêutica e os velocípedes. Gostaríamos de pensar que julgar o valor das pessoas com base no tamanho e na forma de seus crânios é uma prática que já ficou para trás. No entanto, a frenologia está mais uma vez presente – desta vez, remodelada.

Nos últimos anos, algoritmos de aprendizado de máquina prometeram a governos e empresas privadas o poder de coletar todos os tipos de informações a partir da aparência das pessoas. Várias startups agora afirmam ser capazes de usar inteligência artificial (IA) para ajudar os empregadores a detectar os traços de personalidade dos candidatos a empregos com base em suas expressões faciais. Na China, o governo foi pioneiro no uso de câmeras de vigilância que identificam e rastreiam minorias étnicas. Enquanto isso, surgiram relatos de escolas que instalaram sistemas de câmeras que punem automaticamente crianças por não prestarem atenção, com base em movimentos faciais e microexpressões, como a contração das sobrancelhas.

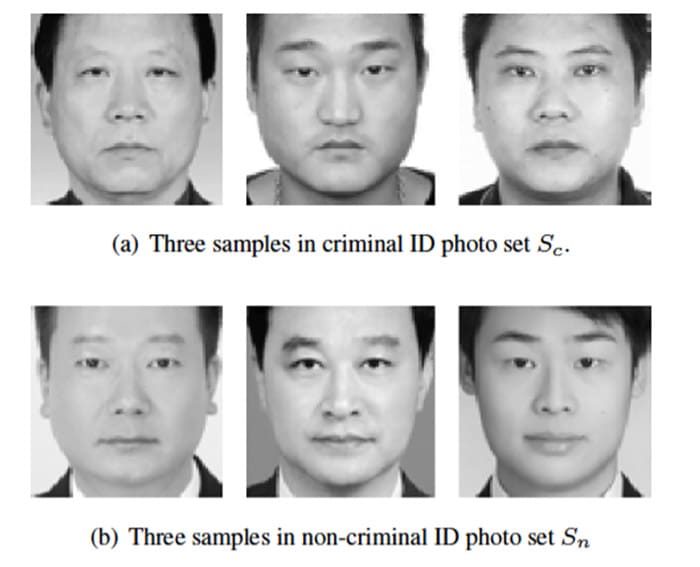

Talvez mais notoriamente, alguns anos atrás, os pesquisadores de IA Xiaolin Wu e Xi Zhang afirmaram ter treinado um algoritmo para identificar criminosos com base no formato de seus rostos, com uma precisão de 89,5 por cento. Eles não chegaram a endossar algumas das ideias sobre fisiognomia e caráter que circularam no século 19, notadamente a partir do trabalho do criminologista italiano Cesare Lombroso: que os criminosos são animais subdesenvolvidos, subumanos, reconhecíveis por suas testas inclinadas e narizes de falcão. No entanto, a tentativa aparentemente de alta tecnologia do estudo recente de identificar características faciais associadas à criminalidade se baseia diretamente no “método de composição fotográfica” desenvolvido pelo polêmico vitoriano Francis Galton – que envolvia sobrepor os rostos de várias pessoas em uma determinada categoria para encontrar as características indicativas de qualidades como saúde, doença, beleza e criminalidade.

Comentaristas de tecnologia classificaram essas tecnologias de reconhecimento facial como “literalmente frenologia”; eles também a associaram à eugenia, a pseudociência de buscar melhorias na raça humana encorajando as pessoas consideradas mais aptas a se reproduzir. (O próprio Galton cunhou o termo ‘eugenia’, descrevendo-a em 1883 como ‘todas as influências que tendem, em um grau remoto, a dar às raças ou linhagens de sangue mais adequadas uma melhor chance de prevalecer rapidamente sobre as menos adequadas’.)

Em alguns casos, o objetivo explícito dessas tecnologias é negar oportunidades àqueles considerados inaptos; em outros, pode não ser o objetivo, mas é um resultado previsível. No entanto, quando descartamos algoritmos rotulando-os de frenologia, qual é exatamente o problema que estamos tentando apontar? Estamos dizendo que esses métodos são cientificamente falhos e que realmente não funcionam – ou estamos dizendo que é moralmente errado usá-los de qualquer maneira?

Há uma longa e confusa história da forma como a “frenologia” tem sido sinônimo de um terrível insulto. As críticas filosóficas e científicas desse empreendimento sempre estiveram entrelaçadas, embora seu entrelaçamento tenha mudado com o tempo. No século 19, os detratores da frenologia objetaram ao fato de que a frenologia tentava localizar com precisão a localização de diferentes funções mentais em diferentes partes do cérebro – um movimento que foi visto como herético, uma vez que questionou as ideias cristãs sobre a unidade da alma. Curiosamente, tentar descobrir o caráter e o intelecto de uma pessoa com base no tamanho e no formato de sua cabeça não foi considerado um problema moral sério. Hoje, em contraste, a ideia de localizar funções mentais é bastante incontroversa. Os cientistas podem não pensar mais que o comportamento destrutivo está situado acima da orelha direita, mas a noção de que as funções cognitivas podem ser localizadas em circuitos cerebrais particulares é uma suposição padrão na neurociência convencional.

A frenologia também teve sua cota de crítica empírica no século 19. Os debates acirraram sobre onde certas funções residiam e se as medições do crânio eram uma forma confiável de determinar o que está acontecendo no cérebro. A crítica empírica mais influente da frenologia antiga, entretanto, veio dos estudos do médico francês Jean Pierre Flourens baseados em danos ao cérebro de coelhos e pombos – a partir dos quais ele concluiu que as funções mentais são distribuídas, ao invés de localizadas. (Esses resultados foram posteriormente desacreditados.) O fato da frenologia ter sido rejeitada por razões que a maioria dos observadores contemporâneos não hoje mais aceitariam torna ainda mais difícil descobrir o que estamos objetivando quando usamos ‘frenologia’ como um insulto hoje.

Tanto a “velha” quanto a “nova” frenologia foram criticadas por seus métodos desleixados. No recente estudo da AI sobre criminalidade, os dados foram obtidos de duas fontes muito diferentes: fotos de condenados e fotos de internet de não condenados. Esse fato por si só pode explicar a capacidade do algoritmo de detectar uma diferença entre os grupos. Em um novo prefácio para o estudo, os pesquisadores também admitiram que considerar as condenações judiciais como sinônimo de criminalidade foi um ‘descuido sério’. No entanto, equiparar condenações com criminalidade parece ter sido apontado pelos autores principalmente como uma falha empírica: usar fotos de criminosos condenados, mas não daqueles que escaparam, introduz um viés estatístico. Eles disseram que estavam “profundamente perplexos” com a indignação do público em reação a um estudo que se destinava “a discussões puramente acadêmicas”.

Notavelmente, os pesquisadores não comentam o fato de que a própria condenação depende das impressões que a polícia, juízes e júris dão do suspeito – tornando a aparência “criminosa” de uma pessoa uma variável confusa. Eles também deixam de mencionar como o policiamento intenso de comunidades específicas e a desigualdade de acesso à representação legal distorcem o conjunto de dados. Em sua resposta às críticas, os autores não recuaram na suposição de que ‘ser um criminoso requer uma série de características pessoais anormais (dados discrepantes)’. Na verdade, tal suposição sugere que a criminalidade é uma característica inata, e não uma resposta a condições sociais como pobreza ou abuso. Parte do que torna seu conjunto de dados questionável em termos empíricos é que quem é rotulado de “criminoso” dificilmente é neutro em termos de valor.

Uma das objeções morais mais fortes ao uso do reconhecimento facial para detectar a criminalidade é que ele estigmatiza as pessoas que já são policiadas em excesso. Os autores dizem que sua ferramenta não deve ser usada na aplicação da lei, mas citam apenas argumentos estatísticos sobre por que ela não deve ser usada. Eles observam que a taxa de falsos positivos (50 por cento) seria muito alta, mas não ligam para o que isso significa em termos humanos. Esses falsos positivos seriam indivíduos cujos rostos se assemelham a pessoas que foram condenadas no passado. Dados os preconceitos raciais e os outros preconceitos que existem no sistema de justiça criminal, tais algoritmos acabariam superestimando a criminalidade entre as comunidades marginalizadas.

A questão mais contenciosa parece ser: reinventar a fisiognomia é algo justo para os propósitos de ‘discussão acadêmica pura’? Alguém poderia objetar em bases empíricas: eugenistas do passado, como Galton e Lombroso, no final das contas não conseguiram encontrar características faciais que predispusessem uma pessoa à criminalidade. Isso porque não existem tais conexões a serem encontradas. Da mesma forma, psicólogos que estudam a hereditariedade da inteligência, como Cyril Burt e Philippe Rushton, tiveram que bagunçar muito seus dados para fabricar correlações entre o tamanho do crânio, a raça e o QI. Se houvesse algo a descobrir, provavelmente as muitas pessoas que tentaram ao longo dos anos não teriam falhado miseravelmente.

O problema de reinventar a fisiognomia não é apenas que ela já foi tentada sem sucesso antes. Os pesquisadores que persistem por buscar a fusão a frio depois que o consenso científico se desenvolveu também enfrentam críticas por chutar cachorro morto – mas a desaprovação da fusão a frio fica muito aquém do opróbrio. Na pior das hipóteses, eles são vistos como perdendo tempo. A diferença é que os danos potenciais da pesquisa em fusão a frio são muito mais limitados. Em contraste, alguns comentaristas argumentam que o reconhecimento facial deve ser regulado tão rigidamente quanto o plutônio, porque existem muitos poucos usos não nocivos. Quando o projeto sem saída que você deseja ressuscitar foi inventado com o propósito de sustentar as estruturas coloniais e de classe – e quando a única coisa que é capaz de medir é o racismo inerente a essas estruturas – é difícil justificar tentar mais uma vez, mesmo que por curiosidade.

No entanto, chamar a pesquisa de reconhecimento facial de ‘frenologia’ sem explicar o que está em jogo provavelmente não é a estratégia mais eficaz para comunicar a força da objeção. Para que os cientistas levem a sério suas responsabilidades morais, eles precisam estar cientes dos danos que podem resultar de suas pesquisas. Soletrar com mais clareza o que há de errado com o trabalho denominado ‘frenologia’ terá mais impacto do que simplesmente usar tal nome como um insulto.