Por Michel de Pracontal

Publicado na obra A Impostura Científica em Dez Lições

Sir Cyril Burt e o QI

De onde vem a inteligência? Ela é hereditária? Podemos medi-la? Eis aí o exemplo típico de Verdadeira Pergunta insolúvel. É preciso entrar em acordo desde já sobre o que é inteligência. Desafio você a encontrar duas pessoas que deem a mesma definição de inteligência. Quanto a medir uma variável tão inapreensível, faz pensar numa anedota que se contava na ex-URSS: “O que é a perspectiva? É procurar um gato preto num buraco preto onde não há nenhum gato preto, e dizer que o encontrou”.

Como todas as perguntas verdadeiras, essa da inteligência produziu uma pseudo-resposta: o quociente de inteligência, quociente intelectual, ou simplesmente QI, inventado por Alfred Binet no começo do século XIX. No início, Binet tinha construído sua escala, com Théodore Simon, com a intenção de detectar as crianças retardadas ou que apresentavam problemas cognitivos, a fim de propor-lhes um ensino adaptativo às suas necessidades. Mas esse louvável objetivo foi rapidamente subvertido. De um instrumento destinado ao contexto da escola, quiseram fazer um instrumento de medida da inteligência geral. Entretanto, a maioria dos psicólogos concorda em reconhecer que o QI só mede um aspecto muito restrito da inteligência. Mais grave do que isso, uma corrente conservadora anglo-saxônica simplesmente desviou o QI de sua função para fazer dele uma arma de seleção social a serviço das classes dominantes e, nos EUA, do racismo contra os negros.

Num livro excelente que fará seu QI subir mais de vinte pontos, Richard Lewontin, Steven Rose e Leon Kamin mostram como o projeto de Binet foi desnaturado pelos eugenistas anglo-saxões[1]. Essa corrente remonta ao fim do século XIX. Pode-se atribuir sua paternidade a Francis Galton, um dos pioneiros a afirmar que o talento e as qualidades intelectuais eram transmitidos por hereditariedade. Nos EUA, galtonianos como Lewis Terman e Henry Goddard introduziram os testes de QI, mas numa ótica totalmente oposta à de Binet. Para eles, as aptidões eram fixadas de uma vez por todas ao nascer. Não era então o caso de procurar ajudar as crianças com fracasso escolar. O QI tornava-se então a escala de medida de uma classificação hierárquica do mundo.

Na Inglaterra, a introdução do teste por Binet “foi obra principalmente de Cyril Burt, um psicólogo cujos laços com o eugenismo eram ainda mais fortes que os de seus colegas de além-Atlântico”, segundo Lewontin, Rose e Kamin. “O pai de Burt era médico e foi levado a tratar de Galton; este último, por suas recomendações, fez muito para ajudar Burt a ser nomeado o primeiro psicólogo escolar do mundo da língua inglesa.”

Burt representava a inteligência como um recipiente cuja capacidade tinha sido fixada de uma vez por todas: “É impossível que um pote de um litro possa conter mais de um litro de leite; e da mesma maneira é impossível que o nível de instrução de uma criança possa ultrapassar o que lhe é permitido por sua capacidade de instruir-se”, escreveu ele.

Para demonstrar a hereditariedade da inteligência, Burt recorreu a um método austucioso: estudou pares de gêmeos verdadeiros que, por uma razão ou outra, foram separados no início da vida e criados em familiares diferentes. Os gêmeos verdadeiros têm exatamente os mesmos genes e, portanto, em princípio, as mesmas capacidades inatas. Mas, em geral, crescem juntos, de modo que é muito difícil separar o que é hereditário do que é influência do meio. Os gêmeos separados ofereciam a Burt uma situação em que o inato se dissociava do adquirido, já que, começando “em igualdade”, eles cresciam em meios diferentes. Se, pensava Burt, eles conservavam QIs próximos um do outro depois da separação, é porque suas educações diferentes não tinham tido influência sobre suas qualidade intelectuais. Dito de outro modo, a inteligência, nessa hipótese, não dependia do meio, mas somente da herança genética.

De 1943 a 1966, Burt produziu, numa longa série de publicações, estatísticas referentes sucessivamente a 15, 21, 30 e finalmente 53 pares de gêmeos verdadeiros separados. A cada vez, ele encontrava uma correlação muito forte entre os QIs dos gêmeos, demonstrando que a diferença do meio não havia interferido suas capacidades iniciais. Essa descoberta sensacional valeu ao seu autor uma notoriedade considerável. Quando morreu, em 1971, elevado à dignidade de Sir, Burt era considerado um grande mestre da psicologia britânica. Hans Eysenck, outro eminente representante da corrente galtoniana, fez o elogio do trabalho de Burt, salientando a “qualidade superior de seus estudos no que concerne à concepção e ao tratamento estatístico dos dados”.

Qualquer estatístico competente poderia demonstrar o contrário. Os cálculos de Burt continham uma anomalia. Em todos os seus artigos, o coeficiente de correlação entre os QIs permanecia o mesmo com a diferença de três decimais, ao passo que o número de pares aumentava. Ora, um coeficiente de correlação se calcula a partir dos dados precisos da amostra estudada. Se esta última for modificada, por pouco que seja, o valor do coeficiente não pode permanecer idêntico, mesmo que a tendência observada esteja inalterada. Que Burt tenha encontrado um coeficiente de correlação constante com a diferença de três decimais constituía, portanto, uma coincidência numérica mais do que improvável.

Em 1976, um jornalista curioso, Oliver Gillie, correspondente científico do Sunday Times de Londres, fez uma descoberta ainda mais estranha. Os pares de gêmeos verdadeiros separados são uma mercadoria rara. Encontrá-los e medir seu QI não é tarefa fácil. Ora, supostamente Burt contratou, para secundá-lo, duas colaboradoras, Miss Conway e Miss Howard. Elas (também supostamente) tinham escrito artigos num jornal de psicologia editado por Burt, tinham aplicado testes de QI em gêmeos e efetuado a análise de inúmeros dados publicados por Sir Cyril. Gillie foi incapaz de encontrar pistas dessas duas preciosas colaboradoras!

“Os mais próximos associados de Burt jamais as tinham visto e elas lhes eram totalmente desconhecidas”, relatam Lewontin e seus coautores. “A governante de Burt perguntou-lhe uma vez quem eram essas pessoas; Burt lhe respondeu que elas tinham emigrado para a Nova Zelândia ou para a Austrália; mas era numa época anterior, segundo a cronologia dos artigos de Burt, no período em que elas deveriam aplicar testes nos gêmeos na Inglaterra. A secretária de Burt indicou que tinha às vezes escrito artigos assinados após a publicação com o nome de Conway ou Howard. Esses fatos levaram a Gillie a sugerir, num artigo publicado na primeira página do Sunday Times em 1976, que Conway e Howard talvez jamais tivessem existido.” Eram, no sentido próprio, criaturas de Burt.

A prova definitiva da fraude foi apresentada pelo biógrafo de Burt, Leslie Hearnshaw. Fervoroso admirador de Sir Cyril, Hearnshaw foi encarregado pela irmã de Burt de escrever a vida do grande homem. Ela lhe entregou um diário íntimo que continha a confissão escrita da trapaça. Burt contava como tinha passado a semana de janeiro de 1969 a “calcular” os dados originais sobre os 53 pares de gêmeos, que um psicólogo de Harvard, Christopher Jencks, lhe tinha pedido. Esses dados tinham supostamente servido de base para o artigo que Burt havia publicado três anos antes… Sir Cyril os tinha inventado de alto a baixo! Na verdade, só os quinze primeiros pares de gêmeos existiam realmente.

Por que Cyril Burt trapaceou, em desprezo não apenas às regras científicas, mas à honestidade mais elementar? “Um primeiro elemento de resposta é que ele certamente estava intimamente convencido de que sua hipótese… era exata”, escrevem Marcel Blanc, Georges Chapouthier e Antoine Danchin em La Recherche[2]. “Ora, segundo muitas testemunhas, ele era de natureza um tanto paranoica. Foi sem dúvida esse traço patológico que o levou a fazer passar sua convicção pessoal na frente da objetividade científica… No final das contas, as fraudes de Burt se explicam porque ele, sem dúvida, preferiu trapacear a ver seus adversários triunfar.”

Não se trata, portanto, somente do funcionamento paranoico de Burt, mas também de seu engajamento a serviço de uma poderosa corrente ideológica. Essa implicação ideológica explica o fato de que ninguém ousou tocar nos trabalhos de Burt até muitos anos após sua morte. A anomalia dos coeficientes de correlação deveria imediatamente saltar aos olhos dos colegas de Burt. Regindo uma resenha da biografia de Hearnshaw para o British Journal of Psychology, N. J. Makintosh escreveu:

“Deixando de lado a questão da fraude, o fato crucial é que não há necessidade de examinar a correspondência ou os diários íntimos de Burt para perceber que seus dados não são cientificamente aceitáveis. Isso pode ser constatado nos próprios dados. Era absolutamente evidente nos seus artigos de 1961. Já era perceptível, para quem sabia abrir os olhos, nos seus artigos de 1958. Mas ninguém prestou atenção nisso até que Kamin, em 1972, descobre pela primeira vez a maneira totalmente irregular que Burt usava para relatar seus dados e a invariância incrível de seus coeficientes de correlação.”

E. Makintosh conclui: “é uma triste crítica que se deve fazer à comunidade científica por ter deixado que ‘números indignos da atenção científica’ se encontrassem em quase todos os manuais elementares de psicologia”.

Mesmo que os números estivessem corretos, deduzir daí que a hereditariedade da inteligência estava demonstrada por acaso não é tirar uma conclusão muito forte de resultados referentes a uns 50 e tantos pares de gêmeos? A verdade é que os eugenistas galtonianos não estavam nem um pouco preocupados com provas. O nicho inexpugnável de Burt residia nesse domínio do preconceito ideológico sobre a psicologia britânica, que proibia toda verdadeira discussão científica. A tese da inteligência inata constitui a pedra de toque do sofisma maior da filosofia liberal conservadora: 1) os ricos devem sua fortuna ao seu talento; 2) os filhos dos ricos herdam não somente a fortuna dos seus pais, mas sua inteligência; 3) essas crianças, bem dotadas, são forçosamente mais bem sucedidas que os pobres débeis. Conclusão: os ricos continuam ricos, os pobres continuam pobres e tudo vai bem nos melhor dos mundos.

O que parece, afinal, é que todo bom impostor deve estar inserido no nicho das regras de ouro da pseudociência:

Regra de ouro n. 1: Escolha um filão inesgotável. Você pode partir de uma Verdadeira Pergunta, que oferece a vantagem de estar sem resposta desde a aurora da humanidade e atingir todo mundo: quem somos nós? Por que existe alguma coisa em vez do nada? Ou então efetuar uma variação sobre um tema recorrente: os efeitos do magnetismo, Deus e a ciência, o inato e o adquirido… Ou ainda, atacar um Grande Problema Não Resolvido: a imortalidade, o câncer, as estátuas da Ilha de Páscoa, etc.

Regra de ouro n. 2: Seja revolucionário. Apresente-se como um inovador, um inventor, um criador. Seja um gênio solitário. Afirme em alto e bom som sua singularidade. Ignore aqueles que disseram a mesma coisa melhor que você e bem antes. Se o seu valor não for reconhecido, considere como responsáveis o conformismo da sociedade, a “ortodoxia”, a “ciência oficial” e até mesmo — por que não? — um vasto complô internacional destinado a fazê-lo calar-se. Galileu Galilei foi injustiçado por inquisidores, quem disse que você não pode se igualar a ele?

Regra de ouro n. 3: Percorra os atalhos batidos. Frequente os lugares comuns. Só emita ideias banais, mesmo — e a fortiori — se revestidas de um discurso esotérico. Siga a corrente dos preconceitos mais comuns. Alimente as superstições. Os extraterrestres têm forçosamente uma mensagem, o Universo tem forçosamente um sentido, a inteligência é forçosamente hereditária, a atividade humana põe forçosamente o planeta em perigo. Ataque a energia nuclear, não o petróleo — muitas pessoas são apegadas aos seus automóveis.

Regra de ouro n. 4: Nunca invente nada. Se você traz um elemento inédito, faça que ele seja anedótico, e não arrisque perturbar a ordem estabelecida. Não procure fazer avançar a ciência, há pessoas pagas para isso. O primeiro segredo de uma máquina maravilhosa é que ela não funcione. Um poder mágico é tanto mais digno de crédito quando não tem efeito objetivo. E depois, não tente matar a galinha dos ovos de ouro. Se você tem realmente a resposta para a pergunta das origens, ou o remédio capaz de erradicar o câncer, o que sobraria para os seus sucessores?

Regra de ouro n. 5: Cultive o segredo. Não revele suas receitas, a fortiori se forem disfarces grosseiros. É o melhor meio de mascarar que você não inventou nada. Esconda suas fontes, isso impedirá de ver que elas não são dignas de crédito. Evite as perguntas embaraçosas. Se necessário, não hesite em acusar os curiosos de opor-se à marcha do progresso. Mesmo que não seja verdade, sempre compensa.

Regra de ouro n. 6: Encontre um público. Uma impostura sem público é uma flor que fenece num vaso sem água. Se o seu nicho for bom, em algum lugar haverá forçosamente pessoas prontas para escutá-lo. Mas ainda é preciso chegar a elas. Escreva livros. Abra um site na internet. Sirva-se da mídia. Escreva para jornais. Apareça na televisão. Seja sequestrado ao vivo pelos marcianos (mas antes negocie sua libertação).

Regra de ouro n. 7: Não desista nunca. De todas as qualidades do impostor, a tenacidade é talvez a mais importante. Mesmo vencido, mesmo derrotado por nocaute, mesmo acusado de má fé, de mentira, fraude, não largue do seu pedaço.

Note que Burt aplica com virtuosismo as regras de ouro do nicho pseudocientífico: partindo do filão inesgotável da origem da inteligência (regra de ouro n. 1), ele anuncia uma descoberta revolucionária (regra de ouro n. 2), mas esta só serve para demonstrar um preconceito antigo e corrente, a hereditariedade da inteligência (regra de ouro n. 3); ele não traz nenhum elemento científico novo (regra de ouro n. 4), mas dissimula cuidadosamente os processos pouco corretos que lhe permitiram obter seus resultados (regra de ouro n. 5); ele tem um publico já formado, a corrente conservadora da psicologia britânica (regra de ouro n. 6); enfim, com uma tenacidade implacável, ele mantém sem cessar seus resultados fictícios durante mais de vinte anos, e morre sem ter sido acusado de fraude (regra de ouro n. 7). Quase um imaculado. Ah! Se não houvesse aquele maldito diário íntimo e aquelas amaldiçoadas estatísticas… Nobody is perfect.

A curva do sino de Murray e Hernnstein

Você já deve estar supondo que, enfim reconhecida a fraude de Burt, a psicologia anglo-saxônica viraria as costas para o sistema de pensamento que a havia engendrado… É dar mostras de uma bela confiança na inteligência humana! Não apenas a estátua de Sir Cyril jamais foi definitivamente derrubada de seu pedestal, como suas ideias continuam a produzir êmulos além-Atlântico, a despeito das abundantes provas de sua falsidade.

Sem retraçar a longa história do eugenismo segregacionista nos Estados Unidos, lembremos que esse país na vanguarda do progresso e da democracia recorreu à esterilização forçada de milhares de pessoas consideradas insuficientemente inteligentes para serem autorizadas a se reproduzir. As leis sobre a esterilização, reconhecidas como constitucionais pela Corte Suprema de 1927, permaneceram em vigor até 1972. Nessa época, William Shockley, Prêmio Nobel de Física pela invenção do transistor (com John Bardeen e Walter Brattain), lançou uma campanha abertamente eugenista, propondo pagar as pessoas de QI baixo para que elas se deixassem esterilizar! Poderíamos pensar que Shockley pecava sobretudo por ignorância, sendo físico e não especialista de QI, mas sua campanha foi ativamente defendida pelo célebre psicólogo Arthur Jansen, convencido também da inferioridade genética dos negros, e mais geralmente do caráter inato e irremediável das diferenças de aptidão. O auge foi atingido com a criação, na Califórnia, de um banco de esperma alimentado por prêmios Nobel e destinado a produzir crianças superdotadas. Demonstrando que o ridículo não mata, Shockley propunha generosamente seu sêmen às mulheres inteligentes e… brancas.

Mesmo que a inteligência fosse realmente hereditária, o banco de sêmen dos Nobel daria, na melhor das hipóteses, resultados muito aleatórios, por razões ligadas às leis da hereditariedade: cada indivíduo possui genes herdados metade o pai e metade da mãe. Admitamos que Shockley possuisse alguns genes que garantissem uma inteligência superior. Não haveria nenhuma certeza de que isso beneficiasse seus descendentes, porque a loteria genética poderia muito bem decidir de maneira diferente. Conta-se que Isadora Duncan, renomada bailarina considerada mãe da dança moderna, pediu um dia a Bernard Shaw, um intelectual, para que fizesse um filho nela: “Considere que ele teria a sua inteligência e a minha graça”, garantiu a dançarina para persuadi-lo. “Nem pense nisso, Madame! Imagine se fosse o inverso”, respondeu o célebre humorista, grosseiramente mais pertinente. Verdade ou apócrifa, a anedota resume conhecimentos atuais sobre a transmissão da inteligência.

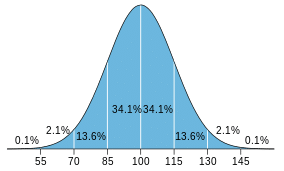

Não se pode, no entanto, deter o progresso, sobretudo o das ideias falsas. Em outubro de 1994, surgiu nos EUA um volumoso tijolo de 845 páginas densas, recheadas de curvas, quadrados e notas: The Bell Curve — A curva do sino, alusão à forma do gráfico que representa a distribuição de QI numa população –, do já falecido psicólogo Richard Herrnstein e do também psicólogo Charles Murray[3]. Antes mesmo de sua publicação, esse best-seller programado desencadeava uma tempestade. E não sem razão. Os autores reavivavam, em pleno período politicamente correto, a boa e velha tradição racista americana. Mesmo que Murray não a defendesse com vigor, era difícil acreditar quando toda a demonstração de seu livro era centrada na tese de que os negros contribuíam amplamente para fazer baixar o nível intelectual do país! Com apoio das estatísticas, Hernnstein e Murray tinham reunido um número impressionante de dados que faziam aparecer uma diferença de QI de quinze pontos entre brancos e negros.

Notemos que a mesma diferença separa os Estados Unidos atual do de 1945. Durante o último meio século, o QI médio dos americanos aumentou quinze pontos (observações análogas foram feitas em outros países). Ou, se preferirmos, existe a mesma diferença média entre os americanos brancos de hoje e seus avós como entre os brancos e negros do ano 2000. Isso se chama efeito Flynn e ninguém nunca realmente o explicou. É forçoso constatar que, por razões que nos escapam aqui, nossos descendentes tendem a revelar-se mais espertos do que nós. E é assim que, enquanto Hubert Reeves, nosso astrofísico canadense preferido, é dotado “somente” de um QI de 124 (o que de qualquer modo é superior à média), a atriz Sharon Stone ostenta um dos mais belos QIs de Hollywood: 150.

O que mudou entre a geração de Hubert Reeves ou de seus pais e a de Sharon Stone? Deve-se desconfiar de uma interpretação apressada, mas uma explicação plausível é que os testes de QI são mais banais e frequente na cultura de hoje. Ora, o QI não é um instrumento de medida “neutro”: pode-se aprender a responder aos testes. Não é absurdo supor que as jovens gerações estão mais bem adaptadas culturalmente a este tipo de testes, e se saiam então melhor, sem que isso implique obrigatoriamente uma inteligência maior.

Outro argumento em favor da influência da cultura sobre o QI vem dos trabalhos de três pesquisadores franceses: Christiane Capron, Michel Duyme e Michel Schiff. Esses três pesquisadores publicaram uma série de estudos diametralmente opostos às teses de Cyril Burt, mostrando que o QI de crianças adotadas é influenciado pelo nível intelectual da família de adoção. Num primeiro estudo publicado em 1978 pela Science, Schiff e Duyme acompanharam crianças de categorias socioprofissionais desfavorecidas que tinham sido adotadas por famílias mais favorecidas. Resultado: “Uma diminuição dos fracassos escolares de 75% e um crescimento de quatorze pontos na média dos seus sucessos obtidos em dois testes de QI”[4]. Num trabalho mais recente, Capron e Duyme apresentaram um estudo mais completo[5] cuja conclusão podemos resumir em quatro pontos: a) tanto os pais biológicos quanto os pais adotivos têm influência sobre o QI das crianças; b) as crianças nascidas de pais de uma classe social elevada têm em média um QI superior às nascidas de uma classe desfavorecida; c) da mesma forma, as crianças adotadas por uma família de nível social elevado têm um QI superior às adotadas por uma família desfavorecida; d) os dois efeitos são independentes e sensivelmente da mesma amplitude. Dito de outro modo, o efeito devido ao meio é mais ou menos equivalente ao fosso que separa as classes sociais, e pode, portanto, compensá-lo.

Extrapolando um pouco esse resultado, poderíamos supor que o fosso entre brancos e negros nos EUA não reflete uma diferença hereditária, mas simplesmente o fosso entre classes sociais e o preço de dois séculos de discriminações. E se William Shockley quisesse realmente fazer avançar a ciência, em vez de querer procriar aleatórios bebês-Nobel de proveta, ele estaria mais inspirado adotando uma criança negra e fazendo-a tirar proveito de sua bela inteligência.

Referências

- Richard C. Lewontin, Steven Rose, Leon J. Kamin, Not in Our Genes: Biology, Ideology, and Human Nature, 1985.

- Marcel Blanc, Georges Chapouthier e Antoine Danchin, “Les fraudes scientifiques”, La Recherche, n. 113, julho-agosto de 1980.

- Richard Hernnstein & Charles Murray, The Bell Curve — Intelligence and Class Structure in American Life, 1994.

- Michel Schiff et al., Science, v.200, p.1504-30, 1978.

- Christiane Capron & Michel Duyme, Nature, v. 340, n. 6234, p. 552-4.