Publicado por David Dunning no Pacific Standard

Tradução de Israel Vilas Bôas

O problema da ignorância é passar uma sensação muito parecida com a da especialidade. Um pesquisador pioneiro na psicologia do erro humano nos desengana.

No último mês de março, durante o enorme festival de música South by Southwest em Austin, Texas, o programa de entrevistas de fim de noite Jimmy Kimmel Live! enviou uma equipe de filmagem para as ruas, visando a flagrar hipsters que blefassem sobre seu conhecimento musical. “As pessoas que vão a festivais musicais se orgulham de saber quem são os grupos novos na cena”, Kimmel disse para a sua audiência de estúdio, “mesmo quando não sabem de fato quem eles são”. Então, o apresentador fez com que sua equipe perguntasse a alguns dos frequentadores sua opinião sobre bandas que não existem.

“Quem está fazendo um grande alvoroço nas ruas”, disse um dos entrevistadores de Kimmel para um homem usando óculos de aro grosso e uma camiseta irônica, “é a Dermatite de Contato. Você acha que eles têm o que é preciso para chegar ao topo?”

“Com certeza”, veio a resposta do fã aturdido.

A brincadeira era um episódio do quadro “Notícias de falso testemunho”, o qual consistia em fazer a pedestres uma série de perguntas com falsas premissas. Em outro episódio, a equipe de Kimmel perguntou às pessoas no Hollywood Boulevard se elas pensavam que o filme Godzilla, de 2014, era insensível aos sobreviventes do ataque de 1954 de um lagarto gigante a Tóquio; em um terceiro, perguntaram se Bill Clinton recebe o crédito que merece por pôr fim à guerra da Coreia, e se, por ter aparecido como um juiz no America’s Got Talent danificaria o seu legado. “Não”, respondeu uma mulher a essa última pergunta. “Isso o tornará ainda mais popular.”

Não se pode senão se compadecer das pessoas que caem na armadilha de Kimmel. Algumas parecem dispostas a dizer qualquer coisa em frente às filmadoras para esconder a sua ignorância sobre o assunto em questão (o que, é claro, tem o efeito oposto). Outros parecem ansiosos em agradar, não querendo deixar o entrevistador na mão dando a resposta mais entediante e apropriada: não sei. Mas, para alguns desses entrevistados, a armadilha se torna ainda mais profunda. Os que soaram mais confiantes, amiúde parecem pensar que efetivamente têm alguma pista – como se houvesse algum fato, alguma memória, alguma intuição que lhes assegurasse que sua resposta seria razoável.

Em um ponto do South by Southwest, a equipe de Kimmel se aproximou de uma jovem séria de cabelos castanhos. “Que você ouviu sobre Tonya e os Hardings?” perguntou o entrevistador. “Você soube que eles são meio sinceros?” Sem compreender essa dica, a mulher lançou-se numa resposta elaborada sobre a banda fictícia. “Sim, muitos homens estão falando deles, dizendo que estão realmente impressionados”. E continuou: “eles em geral não são fãs de bandas femininas, mas elas estão realmente passando uma mensagem”. Com base em alguma teia de aranha mental, ela foi capaz de tecer uma resenha de Tonya e os Hardings incorporando certos fatos detalhados: que são reais, que são mulheres (ainda que, digamos, Marilyn Manson e Alice Cooper não o sejam); e que são uma banda intransigente e inovadora.

Decerto, os produtores de Kimmel devem pôr no ar somente as entrevistas mais risíveis. Mas os programas ao fim da noite não são os únicos lugares em que se pode pegar pessoas improvisando sobre assuntos dos quais nada sabem. Nos confins mais solenes de um laboratório de pesquisa da Universidade de Cornell, os psicólogos Stav Atir, Emily Rosenzweig e eu conduzimos pesquisas em andamento que equivalem a uma versão mais cuidadosa e menos vistosa que a de Jimmy Kimmel.

Em nosso trabalho, perguntamos aos entrevistados se estão familiarizados com conceitos técnicos da física, da biologia, da política e da geografia. Boa parte deles afirma estar familiarizada com termos genuínos como força centrípeta e fóton. Mas, interessantemente, também afirmam estar um pouco familiarizados com conceitos completamente inventados, tais como placas de paralaxe, ultralipídio, e cholarine. Em um estudo, por volta de 90% dos participantes afirmaram ter algum conhecimento de pelo menos nove conceitos fictícios sobre os quais lhes perguntamos. De fato, quanto mais versados os entrevistados se consideravam em um assunto geral, mais familiaridade afirmavam ter com os termos sem sentido associados a ele na pesquisa.

É curioso ver pessoas que afirmam ter perícia política dizer que conhecem tanto Susan Rice (a conselheira de segurança nacional do presidente Barack Obama) quanto Michel Merrington (uma série de sílabas agradáveis ao ouvido). Mas não surpreende tanto. Por mais de 20 anos, pesquisei o entendimento que as pessoas têm de sua própria perícia—formalmente conhecido como o estudo da metacognição, os processos pelos quais os seres humanos avaliam e regulam o seu conhecimento, o seu raciocínio e o seu aprendizado—e os resultados têm sido, amiúde, duros, às vezes, cômicos, mas nunca maçantes.

O autor e aforista americano William Feather escreveu uma vez que ser instruído significa “ser capaz de distinguir entre o que se sabe e o que não se sabe.” Ocorre que esse ideal simples é extremamente difícil de atingir. Embora o conhecimento seja algo perceptível para quem detém esse conhecimento, muitas vezes os contornos amplos desse conhecimento são invisíveis. Em grande medida, malogra-se em reconhecer a frequência e o âmbito da própria ignorância.

Em 1999, no Jornal de Personalidade e Psicologia Social, o meu então estudante de pós-graduação Justin Kruger e eu publicamos um artigo que documentava como, em muitas áreas da vida, pessoas incompetentes não reconhecem—apaga isso, não podem reconhecer—quão incompetente são, um efeito que se tornou conhecido como efeito Dunning-Kruger. A própria lógica exige essa falta de autoconhecimento: para que os inaptos reconhecessem sua inaptidão seria necessário que tivessem justamente a perícia de que carecem. Para saber quão habilidoso ou inabilidoso se é no uso das regras da gramática, por exemplo, é preciso ter um bom conhecimento prático dessas regras, uma impossibilidade entre os incompetentes. Inaptos—e somos todos inaptos em algumas coisas—não conseguem ver as falhas em seu raciocínio nem as respostas de que carecem.

O curioso é que, em muitos casos, a incompetência não deixa as pessoas desorientadas, perplexas ou cautelosas. Pelo contrário, os incompetentes são amiúde abençoados com confiança inapropriada, inspirada por alguma coisa que lhes dá a sensação de conhecimento.

Isso não é só uma teoria de sofá. Toda uma bateria de estudos conduzidos por mim e por outros confirmou que as pessoas que não sabem muito sobre determinado conjunto de habilidades cognitivas, técnicas ou sociais tendem a superestimar grosseiramente a sua maestria e o seu desempenho, seja na gramática, na inteligência emocional, no raciocínio lógico, no cuidado e na segurança de armas de fogo, no debate ou na inteligência financeira. Estudantes universitários que entregam provas que lhes renderão Ds e Fs tendem a pensar que o seu esforço será merecedor de notas muito mais altas; jogadores inaptos de xadrez, de bridge, estudantes de medicina e pessoas idosas que se inscrevem para renovar a carteira de motorista similarmente superestimam muito a sua competência.

Às vezes, pode-se ver essa tendência em funcionamento mesmo em movimentos amplos da história. Entre suas muitas causas, a crise financeira de 2008 foi acelerada pelo colapso épico de uma bolha imobiliária estocada pelas maquinações dos financistas e pela ignorância dos consumidores. E uma pesquisa recente sugere que a ignorância financeira de muitos americanos é da variedade da confiança inapropriada. Em 2012, o National Financial Capability Study, conduzido pela Autoridade Reguladora da Indústria Financeira (com o Tesouro dos Estados Unidos) pediu a cerca de 25.000 entrevistados que dessem uma nota para o seu próprio conhecimento financeiro e que depois seguissem para a avaliação de seu conhecimento financeiro efetivo.

Em torno de 800 inquiridos que disseram ter declarado falência nos últimos dois anos pontuaram lamentavelmente no teste – 37%, em média. Mas classificaram o próprio conhecimento financeiro mais, e não menos, positivamente que os outros inquiridos. A diferença foi pequena, mas acima de dúvida estatística: 23 por cento dos inquiridos recentemente falidos deram a si mesmos a nota mais alta possível; entre os outros inquiridos, apenas 13 por cento o fez. Por que essa autoconfiança? Como as vítimas de Jimmy Kimmel, os inquiridos falidos eram particularmente alérgicos a dizer “não sei”. De maneira clara, quando erravam uma questão, eles eram 67 por cento mais propensos a endossar uma falsidade do que os seus pares. Assim, com a cabeça cheia de “conhecimento”, eles consideravam o seu conhecimento financeiro bom o suficiente.

Porque é muito fácil julgar a idiotice alheia, pode ser muito tentador pensar que ela não se aplica a si. Mas o problema da ignorância não reconhecida visita a todos. E, ao longo dos anos, fiquei convencido de um fato chave e abrangente sobre a mente ignorante. Não se deve pensar nela como desinformada. Em vez disso, deve-se pensar nela como mal-informada.

Uma mente ignorante não é um receptáculo vazio e impecável, mas precisamente um receptáculo que está preenchido com a desordem de experiências de vida, de teorias, de fatos, de intuições, de estratégias, de algoritmos, de metáforas, de heurísticas, de palpites, todos irrelevantes e indutores ao erro, mas que, lamentavelmente, têm a aparência de conhecimento útil e seguro. Essa desordem é uma infeliz consequência de uma das nossas maiores forças como espécie. Somos desenfreados reconhecedores de padrões e teorizadores libertinos. Com frequência, nossas teorias são boas o suficiente para chegar ao fim do dia, ou ao menos a uma idade em que possamos procriar. Mas nossa genialidade para a narração criativa de histórias, somada à nossa inabilidade de detectar a nossa própria ignorância, pode por vezes levar a situações constrangedoras, infelizes ou totalmente perigosas— especialmente em uma sociedade democrática complexa e tecnologicamente avançada que investe imenso poder destrutivo (ver: crise, financeira; guerra, Iraque) em crenças populares incorretas. Como o humorista Josh Billings disse uma vez, “não é o que você não sabe que lhe causa problemas; é o que você sabe com certeza que simplesmente não é assim”. (Ironicamente, uma coisa que muitas pessoas “sabem” sobre essa citação é que foi proferida primeiro por Mark Twain ou Will Rogers—o que simplesmente não é assim).

Por causa da maneira como somos constituídos, e por causa da maneira como aprendemos com o ambiente, somos todos máquinas de crenças incorretas. E quanto melhor entendermos como nossa máquina maravilhosa funciona (porém mais complicada que o necessário e cheia de gambiarras), melhor poderemos controlá-la rumo a um entendimento mais objetivo da verdade.

Nascidos errados

Algumas de nossas intuições mais profundas sobre o mundo vêm desde o berço. Antes de seu segundo aniversário, os bebês já sabem que dois objetos sólidos não podem coexistir no mesmo espaço. Sabem que objetos continuam a existir quando fora da vista, e que caem se deixados sem sustentação. Sabem que as pessoas podem se levantar e se mover como seres autônomos, mas que o computador na mesa não o pode. Mas nem todas as nossas intuições primeiras são tão sólidas.

Crianças muito jovens também carregam crenças incorretas que guardarão, em algum grau, pelo resto da vida. O seu raciocínio, por exemplo, é marcado por uma forte tendência de falsamente atribuir intenções, funções e propósitos a organismos. Na mente de uma criança, o aspecto mais importante de um ser vivo é a função que ele tem no reino de toda a vida. Se perguntadas sobre por que os tigres existem, as crianças enfatizarão que foram “feitos para ficar em um zoológico”. Se perguntadas sobre por que as árvores produzem oxigênio, as crianças dirão que as árvores o fazem para permitir que os animais respirem.

Toda educação convencional de biologia ou de ciências naturais tentará mitigar essa inclinação ao raciocínio-função. Mas ela nunca nos deixa. Adultos com pouca educação formal mostram um viés semelhante. E, quando pressionados, mesmo cientistas profissionais começam a cometer erros de raciocínio-função. A psicóloga da Universidade de Boston Deborah Kelemen e alguns de seus colegas assim o demonstraram num estudo que envolveu 80 cientistas—pessoas com empregos universitários em geociências, química e física—solicitados para avaliar 100 afirmações distintas sobre “por que as coisas ocorrem” no mundo material como verdadeiras ou falsas. Entre as explicações, havia explicações-função, tais como “o musgo se forma ao redor das rochas para impedir a erosão do solo” e “a Terra tem uma camada de ozônio para protegê-la da luz ultravioleta”. Os participantes do estudo foram autorizados a lidar com a tarefa em seu próprio ritmo ou receberam somente 3.2 segundos para responder a cada item. Pressionar os cientistas os levou a endossar o dobro de falsas explicações-função, de 15 para 29 por cento.

Esse engano do raciocínio-função causa particulares estragos nas tentativas de ensinar um dos conceitos mais importantes da ciência moderna: a teoria da evolução. Mesmo as pessoas leigas que endossam a teoria com frequência creem numa falsa versão dela. Eles atribuem um nível de agência e de organização à evolução que simplesmente não está ali. Se se pergunta a muitas pessoas leigas o seu entendimento de por que, diga-se, os guepardos podem correr tão rápido, explicarão que é porque os gatos supuseram, quase como um grupo, que poderiam pegar mais presas se pudessem correr mais rápido, e por isso adquiriram o atributo e o passaram aos seus filhotes. Dessa perspectiva, a evolução é essencialmente um jogo de estratégia de espécies.

Essa ideia de evolução não explica o papel essencial desempenhado pelas diferenças individuais e pela competição entre membros de uma espécie em resposta a pressões ambientais: guepardos específicos que podem correr mais rápido capturam mais presas, vivem mais, e se reproduzem mais rápido; guepardos mais lentos são desfavorecidos e se extinguem—deixando a espécie seguir rumo a se tornar mais rápida no geral. A evolução é o resultado de diferenças aleatórias e de seleção natural, não de agência nem de escolha.

Mas a crença no modelo “agência” de evolução é difícil de repelir. Embora educar as pessoas sobre a evolução possa com certeza transformá-las de desinformadas para bem informadas, em alguns casos teimosos a educação também as leva à categoria de mal informadas que se veem como bem informadas. Em 2014, Tony Yates e Edmund Marek publicaram um estudo que rastreou o efeito de aulas de biologia na compreensão que 536 secundaristas de Oklahoma tinham da teoria da evolução. Os estudantes foram rigorosamente avaliados quanto ao seu conhecimento da evolução antes de fazer um curso introdutório de biologia e, depois deste, mais uma vez. Não surpreendentemente, a confiança dos estudantes em seu conhecimento disparou depois da instrução e eles endossaram um número maior de afirmações verdadeiras. Até aqui, tudo bem.

O problema é que o número de ideias incorretas que o grupo endossou também disparou. Por exemplo, a instrução fez a percentagem de estudantes que concordavam convictamente com a afirmação verdadeira de que “a evolução não pode fazer as características de um organismo mudarem durante o seu tempo de vida” subisse de 17 para 20 por cento—mas também fez com que os que discordavam fortemente dela crescessem de 16 para 19 por cento. Em resposta à afirmação também verdadeira de que “a variação entre indivíduos é importante para que a evolução ocorra”, a exposição à instrução produziu um aumento na concordância forte de 11 para 22 por cento, mas a discordância forte também subiu de nove para 12 por cento. Eloquentemente, a única resposta que caiu de maneira uniforme depois da instrução foi “não sei”.

E não é somente a evolução que atormenta os estudantes. Mais uma vez, as pesquisas descobriram que as práticas educacionais convencionais amplamente malograram em erradicar muitas das crenças incorretas que vêm do berço. A educação não consegue corrigir as pessoas que creem que a visão se torna possível somente porque o olho emite alguma energia ou substância no ambiente. Não corrige intuições comuns sobre a trajetórias de objetos que caem e não desengana estudantes da ideia de que a luz e o calor estão sujeitos às mesmas leis que as substâncias materiais. O que a educação amiúde parece fazer, contudo, é nos imbuir com confiança nos erros que fixamos.

Regras aplicadas incorretamente

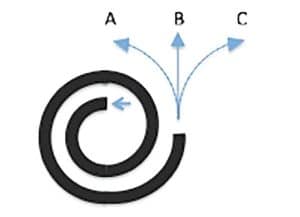

Imagine que a ilustração abaixo representa um tubo curvo posicionado horizontalmente numa mesa:

Mas uma coisa curiosa começou a ocorrer conforme voltamos o olhar para as pessoas que foram muito mal em nosso teste. Você talvez seja capaz de prever: essas pessoas expressaram mais, e não menos, confiança em seu desempenho. De fato, as pessoas que não acertaram nenhum item expressaram uma confiança que igualou à dos que alcançaram melhor desempenho. Certamente, esse estudo produziu o exemplo mais dramático do efeito Dunning-Kruger que já vimos: quando se olha apenas para a confiança das pessoas que acertaram 100 por cento e das que acertaram 0 por cento, é quase sempre impossível saber quem está em qual grupo.

Por quê? Porque ambos os grupos “sabiam alguma coisa”. Eles sabiam que havia uma regra rigorosa e consistente que uma pessoa deve seguir para predizer as trajetórias das bolas. Um grupo sabia o princípio newtoniano correto: que a bola continuaria na direção em que estava no instante em que saiu do tubo: o caminho B. Livre da constrição do tubo, a bola simplesmente iria reto.

As pessoas que erraram todos os itens tipicamente responderam que a bola seguiria o caminho A. Essencialmente, a sua regra era que o tubo transmitiria algum ímpeto curvo à trajetória da bola, o qual ela continuaria a seguir após sua saída. Essa resposta é claramente incorreta—mas um sem-número de pessoas a endossa.

Essas pessoas estão em boa companhia. Em 1500 a.C., o caminho A seria a resposta aceita entre pessoas sofisticadas com interesse por física. Tanto Leonardo da Vinci quanto o filósofo francês Jean Buridan a endossaram. E faz sentido. Uma teoria do ímpeto curvo explicaria quebra-cabeças comuns e quotidianos, tais como por que rodas continuam a rodar mesmo depois que se para de empurrar o carrinho, ou por que os planetas continuam a sua órbita perfeita e regular ao redor do Sol. Com esses problemas “explicados”, é um passo simples transferir essa explicação para outros problemas como aqueles envolvendo tubos.

O que esse estudo ilustra é outra maneira geral—em adição aos erros de berço—em que os humanos com frequência geram crenças erradas: importamos conhecimento de lugares apropriados para lugares em que é inapropriado.

Eis outro exemplo: de acordo com Pauline Kim, um professor na Faculdade de Direito de Washington, as pessoas tendem a fazer inferências sobre a lei baseadas no que sabem sobre normas sociais mais informais. Isso amiúde os leva a entender errado os seus direitos—e em áreas como direito do trabalho, a superestimá-los grandemente. Em 1997, Kim apresentou a cerca de 300 residentes de Búfalo, Nova Iorque, uma série de hipóteses moralmente horrorosas no local de trabalho—por exemplo, um funcionário é demitido por denunciar que um colega de trabalho anda roubando da companhia—que eram, não obstante, legais no regime de trabalho “sem vínculo empregatício” do estado. De 80 a 90 por cento dos bufalonianos identificaram incorretamente cada uma dessas hipóteses desagradáveis como ilegais, revelando quão pouco entendiam sobre quanta liberdade os empregadores tinham para demitir seus empregados. (Por que isso importa? Pesquisadores legais defenderam as regras do emprego sem vínculo empregatício porque os empregados dão o consentimento a elas em massa sem buscar melhores termos de trabalho. O que Kim mostrou é que os empregados raras vezes entendem com o que estão consentindo).

Médicos também estão muito familiarizados com o problema do conhecimento inapropriadamente transferido quando lidam com pacientes. Com frequência, não é a condição médica em si que um médico precisa vencer, mas as concepções incorretas do paciente que a protegem. Pacientes idosos, por exemplo, muitas vezes se recusam a seguir a orientação médica de se exercitar para aliviar a dor—uma das eficazes estratégias disponíveis—porque a sensibilidade e o desconforto que sentem quando se exercitam é uma coisa que associam com o ferimento e a deterioração. Uma pesquisa do economista comportamental Sendhil Mullainathan descobriu que as mães na Índia amiúde deixavam de dar água aos bebês com diarreia porque elas erradamente os concebiam como baldes furados—em vez de criaturas desidratadas precisando desesperadamente de água.

Raciocínio motivado

Algumas das nossas crenças incorretas mais teimosas surgem não de intuições infantis primitivas nem de erros descuidados de categoria, mas dos próprios valores e mundivisões que definem quem somos como indivíduos. Cada um de nós tem determinadas crenças fundamentais—narrativas sobre o eu, ideias sobre a ordem social—que essencialmente não podem ser violadas: contradizê-las seria pôr em questão nosso próprio valor. Como tal, essas concepções exigem fidelidade de outras opiniões, e toda informação que recolhemos do mundo é corrigida, distorcida, diminuída ou esquecida de modo que garanta que essas crenças sacrossantas permaneçam inteiras e incólumes.

Uma crença sacrossanta muito comum, por exemplo, é alguma coisa assim: sou uma pessoa capaz, boa e atenciosa. Toda informação que contradiga essa premissa está sujeita a encontrar uma resistência mental séria. Também crenças políticas e crenças ideológicas com frequência migram para o reino do sacrossanto. A teoria antropológica da cognição cultural sugere que as pessoas em toda parte tendem a se classificar ideologicamente em concepções culturais divergentes ao longo de um par de eixos: são individualistas (favorecem a autonomia, a liberdade e a autossuficiência) ou são comunitaristas (dão mais peso aos benefícios e aos custos arcados por toda a comunidade); e são hierarquistas (favorecem a distribuição de deveres sociais e de recursos ao longo de hierarquistas (favorecem a distribuição de deveres sociais e de recursos ao longo de uma classificação fixa de posição social) ou são igualitários (rejeitam a ideia mesma de classificação de pessoas de acordo com a posição social). De acordo com a teoria da cognição cultural, os humanos processam informações de uma maneira que não somente reflete esses princípios organizadores, mas que também os reforça. Esses pontos de ancoragem ideológicos podem ter um impacto profundo e abrangente no que as pessoas creem, e até no que elas “sabem” que é verdadeiro.

Talvez não surpreenda tanto ouvir que os fatos, a lógica e o conhecimento podem ser dobrados para corresponder à subjetiva concepção de mundo de uma pessoa; afinal, acusamos nossos oponentes políticos desse tipo de “raciocínio motivado” o tempo todo. Mas o grau dessa dobra pode ser incrível. Em um trabalho em andamento com o cientista político Peter Enns, o meu laboratório descobriu que a política de uma pessoa pode deformar outros conjuntos de crenças lógicas ou de crenças factuais tanto que eles entram em franca contradição. Em um levantamento conduzido no final de 2010 com cerca de 500 americanos, descobrimos que 1/4 dos liberais (mas somente seis por cento dos conservadores) endossaram tanto a frase “as políticas do presidente Obama já criaram um forte restabelecimento na economia” quanto a frase “estatutos e regulamentos promulgados pela administração presidencial republicana anterior tornaram uma recuperação econômica forte impossível.” As duas afirmações são agradáveis aos olhos liberais e honram à ideologia liberal, mas como Obama já pode ter criado uma recuperação forte que as políticas republicanas tornaram impossível? Entre os conservadores, 27 por cento (relativamente a somente 10 por cento dos liberais) concordaram tanto com “as habilidades retóricas do Presidente Obama são elegantes, mas insuficientes para influenciar grandes questões internacionais” quanto com “o presidente Obama não fez o suficiente para usar as suas habilidades retóricas para efetuar mudanças no regime do Iraque”. Mas se as habilidades de Obama são insuficientes, por que ele deveria ser criticado por não as usar para influenciar o governo iraquiano?

Compromissos ideológicos sacrossantos também podem nos levar a desenvolver opiniões rápidas e intensas sobre assuntos sobre os quais não sabemos quase nada—assuntos que, à primeira vista, não têm nada que ver com ideologia. Considere-se o campo emergente da nanotecnologia. A nanotecnologia, definida grosso modo, envolve a fabricação de produtos no nível atômico ou molecular que têm aplicações na medicina, na produção de energia, nos biomateriais e nos eletrônicos. Como praticamente toda tecnologia nova, a nanotecnologia traz a promessa de grandes benefícios (recipientes antibacterianos de comida!) e o risco de sérios pontos negativos (tecnologia de nanovigilância!).

Em 2006, Daniel Kahan, um professor na Faculdade de Direito de Yale, realizou com alguns colegas um estudo sobre a percepção pública da nanotecnologia. Ele descobriu, como outras pesquisas já haviam feito antes, que a maioria das pessoas sabia pouco ou nada sobre o campo. Também descobriu que a ignorância não impediu as pessoas de opinar sobre se os riscos da nanotecnologia superavam os seus benefícios.

Quando Kahan perguntou aos entrevistados desinformados, as suas opiniões variaram muito. Mas quando ele deu a outro grupo de respondentes uma descrição muito breve e meticulosamente equilibrada das promessas e dos perigos da nanotecnologia, a impressionante atração gravitacional de crenças sacrossantas profundamente sustentadas se tornou aparente. Com apenas dois parágrafos de informação escassa (mas precisa) para prosseguir, as concepções das pessoas sobre nanotecnologia se dividiram marcadamente—e se alinharam com as suas concepções de mundo globais. Hierarquistas e individualistas se descobriram vendo a nanotecnologia mais favoravelmente. Igualitários e coletivistas adotaram a posição contrária, insistindo que a nanotecnologia tem mais potencial para o mal que para o bem.

Por que seria assim? Por causa de crenças subjacentes. Hierarquistas, que têm disposição favorável a pessoas em posição de autoridade, podem vir a respeitar líderes científicos e industriais que anunciam aos quatro ventos as promessas não provadas da nanotecnologia. Igualitários, por outro lado, podem temer que a nova tecnologia poderia apresentar uma vantagem para somente algumas poucas pessoas. E os comunitaristas podem temer que as empresas de nanotecnologia não prestarão suficiente atenção aos efeitos da indústria no meio ambiente e na saúde pública. A conclusão de Kahan: se dois parágrafos de texto são suficientes para lançar as pessoas no caminho deslizante da polarização, então apenas dar aos membros do público mais informação provavelmente não os ajudará a chegar a um entendimento compartilhado e neutro dos fatos, somente reforçará as suas concepções enviesadas.

Poder-se-ia pensar que opiniões sobre uma tecnologia esotérica seriam difíceis de adquirir. Decerto, saber se a nanotecnologia é uma dádiva para a humanidade ou um passo para o apocalipse exigiria algum tipo de conhecimento de ciência de materiais, de engenharia, de estrutura industrial, de questões regulatórias, de química orgânica, de ciência de superfície, de física dos semicondutores, de microfabricação e de biologia molecular. Todo dia, contudo, as pessoas se baseiam na desordem cognitiva em suas mentes—seja um reflexo ideológico, seja uma teoria aplicada incorretamente, sejam intuições de berço—para responder a questões técnicas, políticas e sociais nas quais elas têm pouca ou nenhuma perícia. Nunca estamos lá muito longe de Tonya e os Hardings.

Vendo através da desordem

Infelizmente para todos, políticas e decisões fundadas em ignorância têm uma forte tendência, mais cedo ou mais tarde, de explodir em nossa cara. Então, como governantes, professores, e o resto de nós pode passar por cima de todo o conhecimento falso—o nosso e o de nossos vizinhos—que está no caminho de nossa habilidade de ter juízos informados de verdade?

A maneira como tradicionalmente concebemos a ignorância—como ausência de conhecimento—nos leva a pensar na educação como seu antídoto natural. Mas a educação, mesmo quando bem-feita, pode produzir confiança ilusória. Eis um exemplo particularmente terrível: os cursos de formação de motoristas, particularmente aqueles destinados a lidar com manobras de emergência, tendem a aumentar, em vez de diminuir, as taxas de acidentes. Eles o fazem porque treinar as pessoas para lidar com, digamos, neve e gelo as deixa com a impressão duradoura de que são especialistas no assunto. De fato, as suas habilidades geralmente se desgastam sem demora depois que saem do curso. E então, meses ou mesmo décadas depois, elas têm confiança, mas pouca competência restante quando as suas rodas começam a girar.

Em casos como esse, a atitude mais esclarecida, como proposto pelo pesquisador sueco Nils Petter Gregersen, pode ser simplesmente evitar ensinar essas habilidades. Em vez de treinar os motoristas a lidar com as condições do gelo—deviam afugentar estudantes inexperientes de dirigir em condições de inverno em primeiro lugar, e deixar por isso mesmo.

Mas, claro, proteger as pessoas de sua própria ignorância ao isolá-las dos riscos da vida quase nunca é uma opção. Fazer as pessoas efetivamente se livrarem de suas falsas crenças é uma tarefa muito mais difícil e muito mais importante. Felizmente, uma ciência que poderia ajudar está surgindo, liderada por estudiosos como Stephan Lewandowsky na Universidade de Bristol e Ullrich Ecker da Universidade da Austrália Ocidental.

Na sala de aula, algumas das melhores técnicas para desarmar falsas concepções são essencialmente variações do método socrático. Para eliminar as falsas crenças mais comuns, o instrutor pode começar uma aula com elas—e, então, mostrar aos estudantes as lacunas explicativas que essas crenças incorretas deixam ou as conclusões implausíveis a que levam. Por exemplo, um instrutor pode começar a discussão sobre evolução expondo a falácia da evolução-função, impelindo a classe a questioná-la. Como as espécies magicamente sabem que vantagens devem desenvolver para passar aos seus descendentes? Como conseguem decidir trabalhar em equipe? Essa atitude pode tornar a teoria correta mais memorável quando desvendada, e pode impulsionar melhorias gerais nas habilidades analíticas.

Então, claro, há o problema da informação incorreta desenfreada em lugares que, ao contrário das salas de aula, são difíceis de controlar—como a Internet e os meios de comunicação. Nesse contexto de Velho Oeste, é melhor simplesmente não repetir falsas crenças comuns. Dizer às pessoas que Barack Obama não é muçulmano não muda a sua mentalidade, porque elas amiúde se lembram de tudo o que foi dito—menos do crucial qualificador “não”. Ao contrário, erradicar com sucesso uma falsa crença exige não somente removê-la, mas também preencher o vazio deixado por ela (“Obama foi batizado em 1988 como um membro da Igreja Unida de Cristo”). Se repetir a crença falsa for absolutamente necessário, os pesquisadores descobriram que ajuda fornecer claros e repetidos avisos de que a crença é falsa. Eu repito, falsa.

As concepções incorretas mais difíceis de se desfazer são, claro, são as que refletem crenças sacrossantas. E a verdade é que essas noções com frequência não podem ser mudadas. Pôr uma crença sacrossanta em dúvida põe o eu inteiro em dúvida, e as pessoas defenderão ativamente as concepções que lhes são caras. Esse tipo de ameaça a uma crença central, contudo, pode às vezes ser aliviada dando às pessoas a oportunidade de sustentar a sua identidade em outro lugar. Pesquisadores descobriram que pedir às pessoas que descrevam aspectos de si mesmas que as deixa orgulhosas ou que relatem valores que lhes são caros pode fazer qualquer ameaça vindoura parecer menos ameaçadora.

Por exemplo, em um estudo conduzido por Geoffrey Cohen, David Sherman e outros colegas, americanos autodeclarados patriotas eram mais receptivos a afirmações sobre um relatório crítico da política externa norte americana se, de antemão, escrevessem um ensaio sobre aspectos importantes de si mesmos, tais como a sua criatividade, seu senso de humor ou sua família e explicassem por que esse aspecto era particularmente significativo para eles. Em um segundo estudo, no qual estudantes universitários pró-escolha discutiram sobre como deveria ser a política federal de aborto, os participantes fizeram mais concessões a restrições ao aborto depois de escrever ensaios autoafirmativos semelhantes.

Em alguns casos, os pesquisadores descobriram também que as próprias crenças sacrossantas podem ser mobilizadas para persuadir um sujeito a reconsiderar um conjunto de fatos com menos preconceito. Por exemplo, os conservadores tendem a não endossar políticas que preservam o meio ambiente tanto quanto os liberais o fazem. Mas conservadores efetivamente se importam com questões que envolvem “pureza” no pensamento, no dever e na realidade. Formular a proteção ambiental como uma oportunidade para presentar a pureza da Terra faz com que conservadores favoreçam muito mais essas políticas, como sugere a pesquisa de Matthew Feinberg e de Robb Willer da Universidade de Stanford. Numa veia similar, os liberais podem ser persuadidos a aumentar o gasto militar se essa política é ligada de antemão a valores progressistas como justiça e equidade—ao notar, por exemplo, que os militares oferecem aos recrutas uma saída da pobreza, ou que os padrões de promoção militar se aplicam igualmente para todos.

Mas eis o desafio real: como podemos aprender a reconhecer nossa própria ignorância e nossas crenças incorretas? Para começar, imagine que se é parte de um pequeno grupo que precisa tomar uma decisão sobre alguma questão importante. Cientistas comportamentais amiúde recomendam que grupos pequenos elejam alguém para servir de advogado do diabo—uma pessoa cujo trabalho é questionar e criticar a lógica do grupo. Enquanto esse método pode prolongar as discussões do grupo, irritar o grupo e ser desconfortável, as decisões a que os grupos chegam são geralmente mais precisas e mais solidamente justificadas do que o seriam de outro modo.

Individualmente, o truque é ser o seu próprio advogado do diabo: pensar pormenorizadamente sobre como suas conclusões favoráveis podem estar equivocadas; perguntar a si mesmo como se pode estar errado, ou como as coisas podem ocorrer diferentemente do que se espera. Ajuda praticar o que o psicólogo Charles Lord chama “considerar o oposto”. Para fazer isso, com frequência me imagino num futuro em que errei numa decisão, e então considerar qual era o caminho que mais provavelmente me levou ao erro. E, por último: busque conselhos. Outras pessoas podem ter suas próprias falsas crenças, mas uma discussão pode amiúde ser suficiente para livrar uma pessoa séria de suas concepções incorretas mais notáveis.

Civilidade para idiotas esclarecidos

Numa edição de “Notícias de falso testemunho” janeiro passado, as equipes de filmagem de Jimmy Kimmel foram às ruas de Los Angeles no dia anterior ao que estava agendado para o presidente Barack Obama fazer o seu discurso anual do Estado da União. Perguntou-se aos entrevistados sobre a soneca de John Boehner durante o discurso e sobre o momento no final em que Obama fingiu um ataque cardíaco. As análises do discurso fictício iam de “incrível” a “poderoso” e também a “regular”. Como sempre, os produtores não tiveram problema em encontrar pessoas que estivessem dispostas a dissertar sobre eventos dos quais não poderiam saber nada.

Comediantes americanos como Kimmel e Jay Leno têm uma longa história de ridicularização da ignorância de seus compatriotas. De tempos em tempos, durante pelo menos o século passado, vários grupos de pessoas circunspectas conduziram estudos de alfabetização cívica—perguntando ao público sobre a história e o governo da nação—e expõem os resultados como causa de grave preocupação sobre o declínio e a degradação culturais. Em 1943, depois de uma pesquisa com 7.000 calouros universitários descobriu que apenas seis por cento conseguia identificar as 13 colônias originais (com alguns deles acreditando que Abraham Lincoln, “nosso primeiro presidente”, “emaciou os escravos”), o New York Times lamentou a “ignorância aterradora” da juventude na nação. Em 2002, depois que um teste nacional em que estudantes da quarta, oitava e décima segunda séries produziram resultados similares, o Weekly Standard chamou os estudantes da América de “burros como pedras”.

Em 2008, o Instituto de Estudos Intercolegiados entrevistou 2.508 americanos e descobriu que 20 por cento deles acham que o colegiado eleitoral “treina os aspirantes a melhores cargos políticos” ou “foi estabelecido para supervisionar o primeiro debate televisionado de presidenciáveis”. Alarmes foram mais uma vez acionados sobre o declínio da alfabetização cívica. Ironicamente, como escreveu o historiador de Stanford Sam Wineburg, as pessoas que lamentam a crescente ignorância da própria história na América são eles mesmos ignorantes sobre quantos antes deles também se lamentaram; um olhar para trás sugere, não uma queda abaixo de alguma base de grandeza americana, mas um nível constante de desajeitamento com os fatos.

O impulso para se preocupar com todas essas respostas erradas faz certo sentido dado que o assunto é civilidade. “As questões que eliminaram tantos estudantes”, lamentou o Secretário de Educação Rod Paige depois de um exame em 2001, “envolvem o conceito mais fundamental de nossa democracia, nosso crescimento como uma nação e o nosso papel no mundo”. Uma questão implícita e vergonhosa parece ser: que pensariam os Pais Fundadores sobre esses descendentes mergulhados nas trevas da ignorância?

Mas penso que já se sabe o que os Pais Fundadores pensariam. Como bons cidadãos do Iluminismo, eles valorizavam reconhecer os limites do próprio conhecimento pelo menos tanto quanto valorizavam acumular fatos. Thomas Jefferson, lamentando a qualidade do jornalismo político em seus dias, uma vez observou que quem evitasse os jornais seria mais bem informado que um leitor diário, porque quem “não sabe nada está mais perto da verdade que aquele cuja mente está cheia de falsidades e de erros”. Benjamin Franklin escreveu que “um imbecil instruído é mais imbecil que um imbecil ignorante”. Outra citação por vezes atribuída a Franklin é “o degrau de entrada do templo da sabedoria é o conhecimento de nossa própria ignorância”.

As características embutidas de nosso cérebro, e as experiências de vida que acumulamos, efetivamente enchem a nossa cabeça com um conhecimento imenso; o que elas não oferecem é a percepção das dimensões de nossa ignorância. Como tal, a sabedoria pode não envolver fatos e fórmulas tanto quanto a agilidade para reconhecer quando um limite foi atingido. Tropeçar por toda a nossa desordem cognitiva somente para reconhecer um verdadeiro “eu não sei” pode não constituir malogro tanto quando constituiria um sucesso invejável, um sinal que nos mostra que estamos viajando na direção certa rumo à verdade.