Por Carl Zimmer

Publicado na Quanta Magazine

As pessoas muitas vezes sentem que podem reconhecer intuitivamente se algo está vivo, mas a natureza está repleta de entidades que desprezam a fácil categorização de vivo ou não-vivo – e o desafio pode se intensificar à medida que outros planetas e luas se abrem para a exploração. Neste trecho de seu novo livro, Life’s Edge: The Search for What It Means to Be Alive, o autor Carl Zimmer discute os esforços frustrados dos cientistas para desenvolver uma definição universal de vida.

“Costuma-se dizer”, escreveram os cientistas Frances Westall e André Brack em 2018, “que existem tantas definições de vida quanto pessoas tentando defini-la”.

Como observador da ciência e dos cientistas, acho estranho esse comportamento. É como se os astrônomos continuassem inventando novas maneiras de definir as estrelas. Certa vez, perguntei a Radu Popa, um microbiologista que começou a registrar definições de vida no início dos anos 2000, o que ele pensava desse estado de coisas.

“Isso é intolerável para qualquer ciência”, respondeu ele. “Você pode pegar uma ciência na qual existem duas ou três definições para uma coisa. Mas uma ciência em que o objeto mais importante não tem definição? Isso é absolutamente inaceitável. Como vamos discutir isso se você acredita que a definição de vida tem algo a ver com DNA, e eu acho que tem algo a ver com sistemas dinâmicos? Não podemos fazer vida artificial porque não podemos concordar sobre o que é a vida. Não podemos encontrar vida em Marte porque não podemos concordar o que a vida representa”.

Com os cientistas à deriva em um oceano de definições, os filósofos remaram para encontrar um significado de vida.

Alguns tentaram acalmar o debate, garantindo aos cientistas que eles poderiam aprender a conviver com a abundância. Não precisamos nos concentrar na Única e Verdadeira Definição de Vida, argumentaram eles, porque as definições funcionais são boas o suficiente. A NASA pode apresentar qualquer definição que os ajude a construir a melhor tecnologia para procurar vida em outros planetas e luas. Os médicos podem usar uma diferente para mapear a fronteira imprecisa que separa a vida da morte. “Seu valor não depende de consenso, mas sim de seu impacto na pesquisa”, argumentaram os filósofos Leonardo Bich e Sara Green.

Smith e outros adversários do operacionismo apontam que tais definições dependem do que um grupo de pessoas geralmente concorda. Mas a pesquisa mais importante sobre a vida está em sua fronteira, onde será mais difícil chegar a um acordo fácil. “Qualquer experimento conduzido sem uma ideia clara do que procura, em última análise, não resolve nada”, declarou Smith.

Smith argumentou que a melhor coisa a fazer é continuar em busca de uma definição de vida que todos possam concordar, uma que tenha sucesso onde outras falharam. Mas Edward Trifonov, um geneticista nascido na Rússia, questionou se uma definição bem-sucedida já existe, mas está escondida em meio a todas as tentativas anteriores.

Em 2011, Trifonov revisou 123 definições de vida. Cada uma era diferente, mas as mesmas palavras apareciam repetidamente em muitos delas. Trifonov analisou a estrutura linguística das definições e as classificou em categorias. Sob suas variações, Trifonov encontrou um núcleo subjacente. Ele concluiu que todas as definições concordam em uma coisa: a vida é autorreprodução com variações. O que os cientistas da NASA fizeram em onze palavras (“A vida é um sistema químico auto-sustentado capaz de passar pela evolução darwiniana”), Trifonov agora fez com três.

Seus esforços não resolveram as questões. Todos nós – incluindo cientistas – mantemos uma lista pessoal de coisas que consideramos estar vivas e não vivas. Se alguém apresenta uma definição, verificamos nossa lista para ver como ela é afetada. Vários cientistas analisaram a definição destilada de Trifonov e não conseguiram encaixar na lista. “Um vírus de computador se auto-reproduz com variações. E não está vivo”, declarou o bioquímico Uwe Meierhenrich.

Alguns filósofos sugeriram que precisamos pensar com mais cuidado sobre como dar a uma palavra como vida seu significado. Em vez de construir definições primeiro, devemos começar pensando sobre as coisas que estamos tentando definir. Podemos deixá-las falar por si próprias.

Esses filósofos estão seguindo a tradição de Ludwig Wittgenstein. Na década de 1940, Wittgenstein argumentou que as conversas cotidianas estão repletas de conceitos que são muito difíceis de definir. Como, por exemplo, você responderia à pergunta: “O que são jogos?”

Se você tentasse responder com uma lista de requisitos necessários e suficientes para um jogo, você falharia. Alguns jogos têm vencedores e perdedores, mas outros são abertos. Alguns jogos usam fichas, outros cartas, outros bolas de boliche. Em alguns jogos, os jogadores são pagos para jogar. Em outros jogos, eles pagam para jogar, chegando a se endividar em alguns casos.

Apesar de toda essa confusão, no entanto, nunca tivemos dificuldades de falar sobre jogos. As lojas de brinquedos estão cheias de jogos à venda, mas você nunca vê crianças olhando para eles perplexas. Os jogos não são um mistério, argumentou Wittgenstein, porque compartilham uma espécie de semelhança familiar. “Se você olhar para eles, não verá algo que seja comum a todos”, disse ele, “mas sim semelhanças, relacionamentos e toda uma série deles”.

Um grupo de filósofos e cientistas da Universidade de Lund, na Suécia, questionou se a pergunta “O que é a vida?” pode ser melhor respondida da mesma forma que Wittgenstein respondeu à pergunta “O que são jogos?”. Em vez de apresentar uma lista rígida de características exigidas, eles podem encontrar semelhanças familiares que podem naturalmente unir as coisas em uma categoria que poderíamos chamar de Vida.

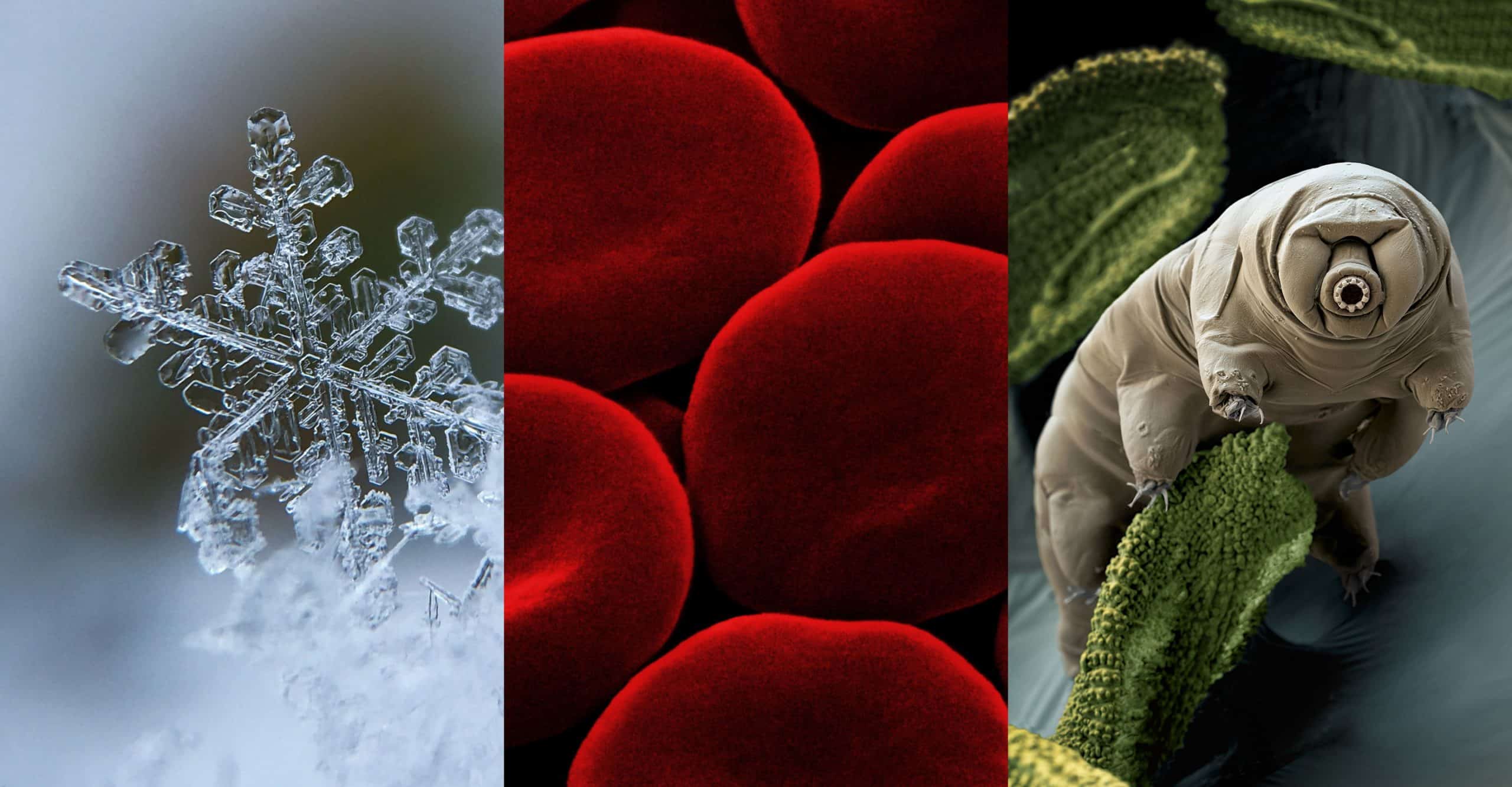

Em 2019, eles decidiram encontrá-la realizando uma pesquisa com cientistas e outros acadêmicos. Eles montaram uma lista de coisas, incluindo pessoas, galinhas, moluscos da Amazônia, bactérias, vírus, flocos de neve e assim por diante. Ao lado de cada entrada, a equipe de Lund forneceu um conjunto de termos comumente usados para falar sobre coisas vivas, como ordem, DNA e metabolismo.

Os participantes do estudo checaram todos os termos que acreditavam se aplicar a cada coisa. Flocos de neve têm ordem, por exemplo, mas não têm metabolismo. Um glóbulo vermelho humano tem metabolismo, mas não contém DNA.

Os pesquisadores de Lund usaram uma técnica estatística chamada análise de agrupamento para observar os resultados e agrupar as coisas com base nas semelhanças familiares. Nós, humanos, nos juntamos a galinhas, ratos e sapos – em outras palavras, animais com cérebros. Os moluscos amazônicos também têm cérebros, mas a análise de agrupamento os colocou em um grupo separado próximo ao nosso. Pelo fato deles não se reproduzirem por si próprios, eles estão um pouco separados de nós. Mais adiante, os cientistas encontraram um grupo feito de coisas sem cérebro, como plantas e bactérias de vida livre. Em um terceiro grupo estava os glóbulos vermelhos e outras coisas semelhantes a células que não podem viver por conta própria.

Mais longe de nós estavam as coisas que comumente não são consideradas vivas. Um grupo incluía vírus e príons, que são proteínas deformadas que podem forçar outras proteínas a tomarem sua forma. Outro incluía flocos de neve, cristais de argila e outras coisas que não se reproduzem de maneira natural.

Os pesquisadores de Lund descobriram que podiam classificar as coisas muito bem entre vivos e não vivos, sem se envolver em uma discussão sobre a definição perfeita de vida. Eles propõem que podemos chamar algo de vivo se tiver várias propriedades associadas a estar vivo. Não precisa ter todas essas propriedades, nem um mesmo conjunto precisa ser exatamente encontrado em qualquer outra coisa viva. As semelhanças familiares são suficientes.

Uma filósofa assumiu uma posição muito mais radical. Carol Cleland argumenta que não há sentido em buscar uma definição de vida ou mesmo apenas um substituto conveniente para uma. Na verdade, é ruim para a ciência, afirma ela, porque nos impede de alcançar um entendimento mais profundo sobre o que significa estar vivo. O desprezo de Cleland pelas definições é tão profundo que alguns de seus colegas filósofos a questionaram. Kelly Smith chamou as ideias de Cleland de “perigosas”.

Cleland teve uma evolução lenta para se tornar uma filósofa de opiniões polêmicas. Quando ela se matriculou na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, começou a estudar física. “Eu era uma desastrada no laboratório e meus experimentos nunca deram certo”, ela disse mais tarde a um entrevistador. Da física, ela se voltou para a geologia e, embora gostasse dos lugares selvagens aos quais a pesquisa a levava, não gostava de se sentir isolada como mulher no campo dominado pelos homens. Ela descobriu a filosofia no primeiro ano e logo estava debatendo questões profundas sobre lógica. Depois de se formar na faculdade e passar um ano trabalhando como engenheira de software, ela foi para a Universidade Brown para obter um doutorado em filosofia.

Na pós-graduação, Cleland debateu a questão do espaço e tempo e da causa e efeito.

Quando Cleland terminou a pós-graduação, ela se voltou para assuntos que eram mais fáceis de falar em jantares. Ela trabalhou na Universidade de Stanford por um tempo, lidando com a lógica da programação de computadores. Ela então se tornou professora assistente na Universidade do Colorado, onde permaneceu pelo resto de sua carreira.

Em Boulder, Cleland voltou sua atenção para a própria natureza da ciência. Ela examinou como alguns cientistas, como os físicos, podiam fazer experimentos repetidamente, enquanto outros, como geólogos, não podiam repetir milhões de anos de história. Foi enquanto ela refletia sobre essas diferenças que ela aprendeu sobre uma rocha marciana na Antártica que apresentava um enigma filosófico próprio.

[A rocha marciana, um meteorito denominado Allan Hills 84001, foi examinada em 1996 por uma equipe da NASA liderada por David McKay. Eles relataram ter visto sinais de vida antiga nela, incluindo fósseis microbianos, mas a maioria dos cientistas descartou a evidência como muito ambígua para ser crível.]

Muitos dos argumentos sobre Allan Hills 84001 tinham menos a ver com a rocha em si do que com a maneira certa de fazer ciência. Alguns pesquisadores achavam que a equipe da NASA havia feito um trabalho admirável ao estudá-la, mas outros acharam ridículo concluir a partir de suas descobertas que o meteorito poderia conter fósseis. O cientista planetário Bruce Jakosky, um dos colegas de Cleland na Universidade do Colorado, decidiu organizar uma discussão pública onde os dois lados pudessem expor suas opiniões. Mas ele percebeu que julgar Allan Hills 84001 exigia mais do que fazer alguns experimentos para medir minerais magnéticos. Exigiu refletir sobre como fazemos julgamentos científicos. Ele convidou Cleland para participar do evento, para falar sobre Allan Hills 84001 como filósofa.

O que começou como uma preparação rápida para uma palestra se transformou em um mergulho profundo na filosofia da vida extraterrestre. Cleland concluiu que essa questão entre Allan Hills 84001 surgiu da divisão entre as ciências experimentais e históricas. Os críticos cometeram o erro de tratar o estudo do meteorito como ciência experimental. Era um absurdo esperar que a equipe de McKay revivesse a história. Eles não puderam fossilizar micróbios em Marte por 4 bilhões de anos e ver se eles correspondiam a Allan Hills 84001. Eles não poderiam lançar mil asteroides de mil cópias de Marte e ver os quais viriam em nossa direção.

Cleland concluiu que a equipe da NASA havia realizado uma boa ciência histórica, comparando as explicações para as que melhor explicavam suas evidências. “A hipótese da vida marciana é um candidato muito bom para ser a melhor explicação das características estruturais e químicas do meteorito marciano”, escreveu ela em 1997 no Planetary Report.

O trabalho de Cleland no meteorito impressionou tanto Jakosky que ele a convidou em 1998 para se juntar a uma das equipes do recém-criado Instituto de Astrobiologia da NASA. Nos anos que se seguiram, Cleland desenvolveu um argumento filosófico sobre como deveria ser a ciência da astrobiologia. Ela embasou suas ideias passando tempo com cientistas e fazendo diferentes tipos de pesquisa que se encaixam sob a égide da astrobiologia. Ela viajou pelo interior australiano com um paleontólogo em busca de pistas de como os mamíferos gigantes foram extintos há 40.000 anos. Ela foi para a Espanha para aprender como os geneticistas sequenciam o DNA. E ela passava muito tempo em reuniões científicas, indo de conversa em conversa. “Eu me senti como uma criança em uma loja de doces”, disse ela uma vez para mim.

Mas às vezes os cientistas com quem Cleland passava algum tempo disparavam seus alarmes filosóficos. “Todo mundo estava trabalhando com uma definição de vida”, ela lembrou. A definição da NASA, que era bastante nova, era especialmente popular.

Como filósofa, Cleland reconheceu que os cientistas estavam cometendo um erro. Esse erro não tinha a ver com atributos determinados ou com algum outro ponto filosófico sutil entendido apenas por alguns lógicos. Era um erro fundamental que atrapalhou a própria ciência. Cleland expôs a natureza desse erro em um estudo e, em 2001, ela viajou para Washington, DC, para apresentá-lo em uma reunião da Associação Americana para o Avanço da Ciência. Ela se levantou diante de uma plateia composta em sua maioria por cientistas e disse que era inútil tentar encontrar uma definição de vida.

“Houve um alvoroço”, lembrou Cleland. “Todo mundo estava gritando comigo. Foi realmente incrível. Todos tinham suas definições preferidas e queriam divulgá-las. E lá eu disse a eles que todo o projeto de definição não valia a pena”.

Felizmente, algumas pessoas que ouviram Cleland falar pensaram que ela estava no caminho certo. Ela começou a colaborar com astrobiólogos para explorar as implicações de suas ideias. Ao longo de duas décadas, ela publicou uma série de estudos, culminando em um livro, The Quest for a Universal Theory of Life.

O problema que os cientistas tiveram para definir a vida não tinha nada a ver com as particularidades das características da vida, como homeostase ou evolução. Tinha a ver com a natureza das próprias definições – algo que os cientistas raramente paravam para considerar. “As definições”, escreveu Cleland, “não são as ferramentas adequadas para responder à pergunta científica ‘o que é a vida?’”.

As definições servem para organizar nossos conceitos. A definição de, digamos, um solteiro é direta: um homem que não está em um relacionamento amoroso. Se você é homem e não está em um relacionamento amoroso, é – por definição – solteiro. Ser homem não é suficiente para torná-lo solteiro, nem ser algo que não pertence a um relacionamento amoroso. Quanto ao que significa ser um homem, bem, isso pode ser complicado. E estar em um relacionamento amoroso tem sua própria complexidade. Mas podemos definir “solteiro” sem nos prendermos a esses assuntos complicados. A palavra simplesmente liga esses conceitos de maneira precisa. E como as definições têm uma função muito restrita, não podemos revisá-las por meio de investigação científica. Simplesmente não há como descobrirmos que estávamos errados sobre a definição de solteiro como sendo um homem que não está em um relacionamento amoroso.

Mas com a vida é diferente. Não é o tipo de coisa que pode ser definida simplesmente ligando conceitos. Como resultado, é inútil procurar uma longa lista de recursos que virão a ser a verdadeira definição da vida. “Não queremos saber o que a palavra vida significa para nós”, disse Cleland. “Queremos saber o que é a vida”. E se quisermos satisfazer nosso desejo, argumenta Cleland, precisamos desistir de nossa busca por uma definição.