Por Marcelo Gleiser

Publicado na National Public Radio

Quando Einstein propôs, em 1917, o primeiro modelo cosmológico da era moderna, ele não tinha nenhum motivo para supor que o universo teve um começo. Tudo indicava que o universo era estático e infinitamente antigo, sem um evento de “origem”. (Algumas medidas de redshift feitas por Vesto Slipher nos Estados Unidos não foram conclusivas e, provavelmente, não chegaram na Europa de qualquer forma.) Tudo indicava também que a Via Láctea era tudo o que havia lá fora. Outras nebulosas, vistas com telescópios, foram consideradas como parte da nossa galáxia. Além da Via Láctea havia apenas um vazio escuro, estendendo-se através do espaço infinito.

Em pouco mais de uma década, tudo mudou.

Para o horror da maioria dos cientistas, no início da década de 1930 observações sugeriram que o cosmos era aparentemente dotado de uma história que, pelo menos qualitativamente, era desconfortavelmente próxima da menção bíblica “Que haja luz!”

Em uma sucessão de observações notáveis, graças a um novo e poderoso telescópio de 100 polegadas no topo do Monte Wilson e a metodologia e diligência impecáveis, o americano Edwin Hubble e seu assistente Thomas Humason determinaram que a Via Láctea era uma entre “centenas de milhares” de outras galáxias, que Hubble chamou de “universos-ilhas”. Hoje, sabemos que as galáxias são contadas na ordem de centenas de bilhões. Ainda assim, sair de uma para as centenas de milhares foi um enorme salto.

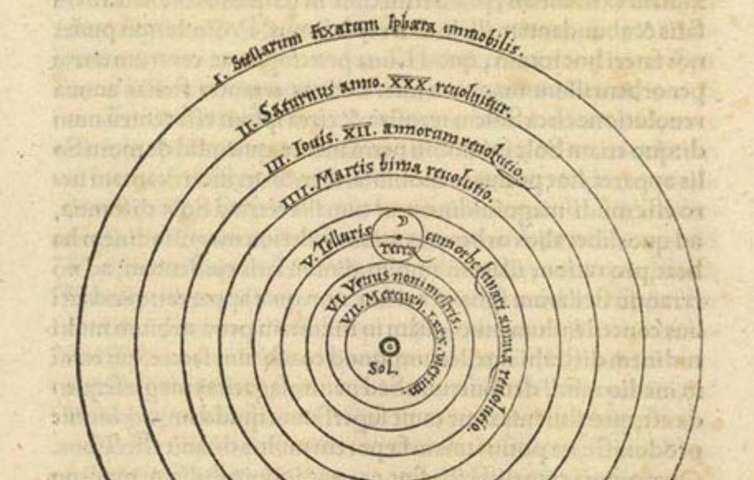

Uma nova visão cósmica era inevitável: assim como Copérnico havia removido a Terra do centro do cosmos em 1543, Hubble removeu a Via Láctea do centro do universo em 1924. Podemos chamar isso de Segunda Revolução Copernicana. Não havia mais um centro para o universo; como a Terra havia perdido o seu papel central com Copérnico, a Via Láctea perdeu a sua centralidade com Hubble.

Como isso não era o suficiente, em 1929, Hubble e Humason demonstraram que as galáxias estavam se afastando umas das outras com velocidades proporcionais às suas distâncias. A conclusão, ainda mais chocante, inclusive para Einstein, era a de que o universo não era estático: ele estava se expandindo, o espaço entre as galáxias se estendendo como se fosse uma folha de borracha.

Pela primeira vez em milhares de anos de astronomia, o cosmos se tornou dinâmico: voltando no tempo, deveria haver um momento em que as galáxias estavam umas em cima das outras ocupando um pequeno volume de espaço – o momento da “criação”. Se Hubble estivesse certo, a cosmologia se tornaria mítica, enfrentando questões muito próximas das histórias religiosas da criação: se o universo tem uma história, como ela começou? O que ou quem a começou? Por que ela começou?

A situação se tornou ainda mais interessante quando, em 1927, o padre físico belga Georges Lemaître propôs que o universo surgiu a partir do decaimento de um núcleo primordial gigante. Lemaître tinha inventado um modelo científico de “criação”. E mesmo que ele insistisse que não havia relação com o Gênesis, era difícil não relacionar os dois. Por alguns anos, ninguém realmente levou Lemaître a sério. Mas depois que Hubble descobriu a expansão, suas ideias começaram a despertar o interesse crescente em modelos cosmológicos.

Desde então, a cosmologia tem debatido a questão do “começo” de tudo. Em 1948, três físicos britânicos propuseram uma alternativa, o “modelo de estado estacionário”, onde o cosmos seria eterno: a matéria seria criada na mesma proporção que a expansão a diluía, de modo que, em média, as coisas permaneciam as mesmas, apesar da expansão aparente. No entanto, na década de 1960, quem “venceu” foi o modelo com um início, devido a provas incontestáveis coletadas a partir do então chamado fundo de radiação cósmica, a radiação remanescente da época em que os átomos de hidrogênio foram inicialmente formados, cerca de 400.000 anos depois do “começo”. O modelo do estado estacionário não poderia explicar a existência da radiação e foi, em grande parte, descartado. Desde então, evidências ainda mais fortes tornam a conclusão inevitável: o nosso universo teve um começo que remonta a 13,7 bilhões de anos atrás. Será então que a cosmologia está presa a um evento de criação?

Não, se o nosso universo não for o único.

Mais ou menos nas últimas duas décadas, os teóricos têm explorado a possibilidade de que o nosso universo é parte de um “multiverso”, que seria eterno e infinito em extensão espacial. Se for esse o caso, o nosso evento de criação se torna menos interessante, possivelmente um entre infinitos outros. Mais uma vez, um aspecto único do cosmos é deixado de lado e passa a fazer parte de um todo muito maior, perdendo assim a sua centralidade.

Como escrevi aqui recentemente, no momento não temos nenhuma evidência de que existe o multiverso, ou pior, que podemos descobrir testes observacionais de sua existência. Ainda assim, se a teoria for comprovada um dia, ele mudará tudo, de novo.

Como a Terra se tornou apenas mais um planeta na Primeira Revolução Copernicana, e a Via Láctea apenas outra galáxia na Segunda, o nosso universo se tornaria apenas um outro universo, entre inúmeros outros, cada um com suas propriedades, histórias particulares e eventos de criação. Isto seria, dentre todas as suas consequências notáveis, essencialmente uma Terceira Revolução Copernicana, agora removendo a centralidade do nosso universo em favor de um multiverso eternamente existente.