Traduzido e adaptado por Maria Eduarda Machado e Julio Batista

Original de Matthew Cobb, no The Guardian

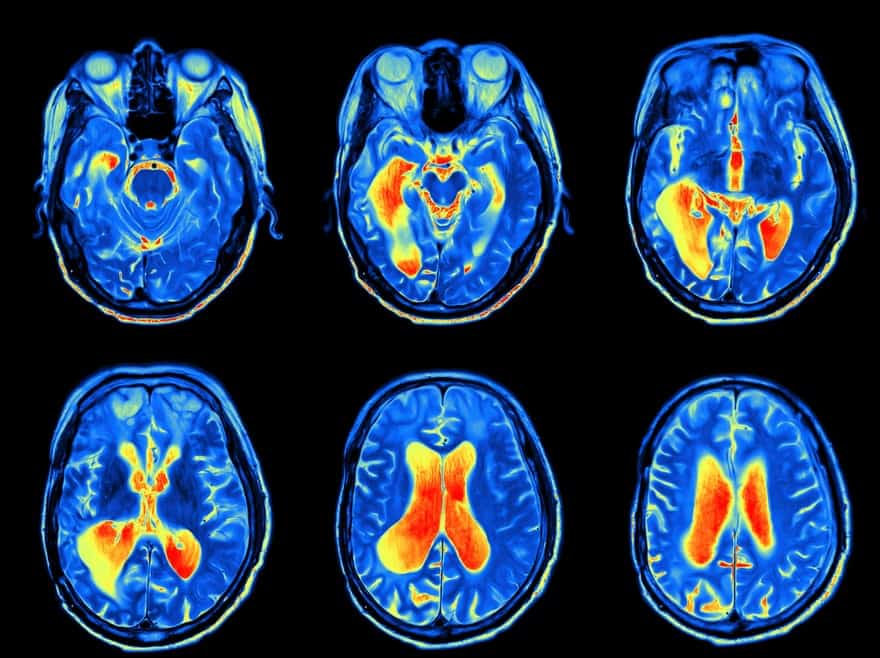

Estamos vivendo uma das maiores empreitadas científicas – a busca pela compreensão da coisa mais complexa do universo, o cérebro. Cientistas estão acumulando grandes quantidades de dados sobre a estrutura e a função de uma vasta quantidade de cérebros, desde os menores de animais até os nossos. Milhares de pesquisadores estão empenhando grande parte de seu tempo e energia na tentativa de compreender as atividades cerebrais, e as surpreendentes tecnologias atuais estão nos permitindo descrever e manipular essas atividades.

Atualmente, conseguimos fazer um camundongo se lembrar de cheiros que nunca sentiu, transformar lembranças ruins do animal em boas e, até mesmo, utilizar ondas elétricas para modificar a forma com a qual pessoas veem e percebem rostos. Estamos elaborando mapas funcionais complexos e detalhados sobre o cérebro de humanos e outros animais. Em algumas espécies conseguimos modificar a estrutura do cérebro com facilidade, resultando em mudanças no comportamento animal. Um dos mais significativos resultados do nosso domínio crescente sobre o assunto pode ser percebido em nossa capacidade de possibilitar que uma pessoa com paralisia consiga controlar um braço robótico com o poder da sua mente.

Todos os dias ouvimos sobre novas descobertas que clareiam nosso entendimento sobre como o cérebro funciona, juntamente com a promessa – ou ameaça – de que novas tecnologias conseguirão fazer coisas absurdas como ler mentes e identificar criminosos, ou até mesmo de que poderemos ser transferidos para um computador. Livros são constantemente produzidos e publicados, cada um deles com objetivo de explicar o cérebro de diferentes formas.

No entanto, há uma certa convicção entre alguns neurocientistas de que o destino é incerto. É difícil saber para onde deveríamos seguir além de simplesmente coletar mais dados e poder contar com novas abordagens experimentais. Como o neurocientista alemão Olaf Sporns explicou: “A neurociência ainda carece de princípios para organizá-la ou de uma estrutura teórica para converter os dados cerebrais em conhecimento e compreensão”. Apesar do grande número de informações acumulados, nossa compreensão sobre o cérebro está perto de um impasse.

Em 2017, o neurocientista francês Yves Frégnac concentrou-se em compilar enormes quantidades de dados de projetos custosos e de larga escala, e disse que o “tsunami” de dados que eles estão produzindo está causando um congestionamento no progresso, em parte porque, disse ele de forma incisiva, “grande volume de dados não significa conhecimento”.

“Há apenas 20 ou 30 anos, informações neuroanatômicas e neurofisiológicas eram relativamente escassas, enquanto que a busca por compreender o processo de funcionamento da mente era mais acessível”, escreveu Frégnac. “Atualmente, estamos submersos em grandes quantidades de informações. Paradoxalmente, toda noção que temos sobre o conhecimento geral da área está em risco de se tornar obsoleto. A cada descoberta e superação de barreiras tecnológicas, abrimos uma Caixa de Pandora que revela novas variáveis e novos mecanismos que aumentam os níveis de complexidade”.

Os neurocientistas Anne Churchland e Larry Abbott também enfatizaram nossa dificuldade em interpretar o massivo acúmulo de dados que são produzidos nos laboratórios ao redor do mundo: “A obtenção de um conhecimento aprofundado resultante destas pesquisas exigirá, além da aplicação útil e criativa dos experimentos tecnológicos, avanços substanciais nos métodos de análise de dados e intensa aplicação a conceitos e modelos teóricos”.

Existem abordagens teóricas sobre o funcionamento do cérebro, que abordam temas como a mais misteriosa atividade de que o órgão humano é capaz – produzir consciência. Mas nenhuma dessas abordagens foi amplamente aceita, pois nenhuma passou pelos testes definitivos de investigação experimental. A expectativa é de que a procura por novas contribuições possam vir a se tornarem teorias esperançosas. Podemos argumentar também que não é possível que exista apenas uma única teoria sobre o funcionamento cerebral, nem mesmo de minhocas, pois o cérebro não é uma única coisa. (Cientistas inclusive têm dificuldade em definir com precisão o que é o cérebro.)

Como observou Francis Crick, codescobridor da dupla hélice do DNA, o cérebro é totalmente interligado, uma estrutura que evoluiu e se adaptou para solucionar diferentes problemas. Nossa atual compreensão sobre como tudo funciona é extremamente limitada – por exemplo, a maior parte das pesquisas neurocientíficas sobre a área sensorial está focada na visão, não no olfato; o olfato e a visão trabalham de formas distintas, tanto funcional quanto estruturalmente. Focando apenas na visão, por exemplo, desenvolvemos conhecimento limitado sobre o que o cérebro faz e como o faz.

A natureza do cérebro – simultaneamente integrada e combinada – pode vir a ser entendida no futuro como inevitavelmente fragmentada e composta por diferentes explicações para diferentes áreas. Churchland e Abbott falam sobre essas implicações: “Um conhecimento geral, quando o tivermos, deverá vir na forma de peças soltas interligadas frouxamente como uma colcha de retalhos”.

Por mais de meio século, todas essas partes que compõem a colcha de retalhos que acumulamos foram estruturas baseadas no entendimento de que o funcionamento do cérebro se assemelha ao processamento de um computador. Mas isso não significa que essa metáfora continuará sendo útil no futuro. Desde o início da era digital, em 1951, o neurocientista pioneiro Karl Lashley argumentou contra o uso de qualquer metáfora baseada em processamento de máquinas.

“Descartes se impressionou com as máquinas hidráulicas nos jardins reais da França e desenvolveu uma teoria hidráulica de funcionamento do cérebro”, escreveu Lashley. “Desde então, tínhamos teorias baseadas em telefones, teorias baseadas em campos elétricos e agora temos teorias baseadas em computadores e em peças automatizadas. Defendo que entenderemos melhor o funcionamento do cérebro, estudando o próprio cérebro e os fenômenos comportamentais, ao invés de nos basearmos em analogias físicas equivocadas“.

Essa rejeição metafórica foi recentemente reforçada pelo neurocientista francês Romain Brette, que desafiou a metáfora mais fundamental do funcionamento cerebral: a codificação. Desde sua concepção na década de 1920, a ideia de um código neurológico predominou no âmbito do pensamento neurocientífico – mais de 11 mil artigos sobre esse tópico foram publicados nos últimos 10 anos. O fundamento da crítica de Brette é de que, tratando isso como um “código”, os pesquisadores inadvertidamente mudam de um sentido técnico, na qual existe um vínculo entre um estímulo e a atividade neuronal, com um sentido representacional, onde os códigos neuronais representariam esse estímulo.

A implicação não citada na maioria das descrições da codificação neural é de que a atividade das redes neurais é apresentada a um observador ou leitor ideal dentro do cérebro, geralmente descrita como “estruturas de downstream” que têm acesso à maneira ideal de decodificação dos sinais. Mas a forma com a qual essas estruturas efetivamente processam esses sinais é desconhecida e raramente são levantadas hipóteses sobre o assunto, mesmo sobre os mais simples modelos de funcionamento da rede neural.

O processo de codificação neural é tido, geralmente, como uma série de etapas que ocorrem de forma linear – como uma fileira de dominós que caem um após o outro. O cérebro, entretanto, consiste em uma rede neural altamente complexa e interconectada, e que estão ligadas a fatores externos para efetuar ações. Focar em conjuntos de sensores e em alguns processamentos neurológicos sem relacioná-los com o comportamento do animal, faz com que todo o processamento perca o sentido.

Ver o cérebro como um computador, que responde passivamente à estímulos e processa dados, faz com que esqueçamos que este é um órgão vital, uma parte do corpo que responde a intervenções externas e cujo desenvolvimento de sua estrutura e de seu funcionamento se deu ao longo do tempo pela evolução. Essa percepção do cérebro se tornou ultrapassada, segundo o neurocientista húngaro Gyorgy Buzsáki em seu novo livro The Brain from Inside Out. De acordo com Buzsáki, o cérebro não absorve simplesmente e passivamente estímulos e os reproduz em forma de códigos neurais; em vez disso, o órgão busca por alternativas para testar diversas possibilidades. Sua conclusão – em acordo com o de cientistas do século XIX – é de que o cérebro não representa as informações, as constrói.

As metáforas da neurociência – sobre computadores, codificações, estruturas interligadas, entre outras – são inevitavelmente parciais. Essa é a natureza da metáfora, que vem sendo intensamente estudada por filósofos da ciência e por cientistas, e como parece ser tão central na maneira como os cientistas pensam. Mas metáforas também são úteis e podem contribuir com novos pensamentos e, consequentemente, com descobertas. Mas chegará a um ponto onde o tal entendimento também será ultrapassado pelos limites que se impõem e, no caso das metáforas representativas e computacionais do cérebro, não há um consenso se esse momento já chegou. De um ponto de vista histórico, o fato de que esse debate esteja tomando grandes proporções, já sugere que a metáfora computacional esteja perto de se tornar obsoleta. O que não está claro, no entanto, é qual teoria a substituirá.

Os cientistas ficam entusiasmados quando percebem como seus pontos de vistas foram moldados pelo uso dessas metáforas e compreendem que novas analogias poderiam mudar a maneira com a qual eles entendem seu trabalho, ou até mesmo possibilitar que eles desenvolvam novos experimentos. Criar essas novas metáforas pode ser algo desafiador – visto que a maior parte daquelas usadas no passado estão relacionadas aos respectivos tipos de tecnologias conhecidas. Isso implica que o surgimento de novas e perspicazes metáforas sobre o cérebro e seu funcionamento podem depender de futuras descobertas tecnológicas, como fora com a energia hidráulica, o telefone ou com o computador. Ainda não há sinal de tal desenvolvimento; apesar dos termos novos que ouvimos – blockchain, supremacia quântica (ou qualquer-coisa-quântica), nanotecnologia, entre outros – é improvável que esses tópicos transformem tanto a tecnologia quanto a nossa visão sobre como os cérebros funcionam.

Um sinal de que nossas metáforas estão perdendo o poder explicativo é a suposição de que grande parte do que o sistema nervoso faz, desde o sistema mais simples até o surgimento da consciência humana, só pode ser explicada através de propriedades emergentes – coisas que não se podem prever através da análise dos componentes, mas que emergem à medida em que o sistema funciona.

Em 1981, o psicólogo britânico Richard Gregory argumentou que a necessidade em focar na emergência de uma maneira explicativa sobre como o cérebro funciona indica o problema com o arcabouço teórico: “O aspecto da ‘emergência’ pode significar que uma abordagem geral (ou, pelo menos, diferente) da estrutura conceitual é necessária. É papel das boas teorias acabarem com o aspecto da emergência. (Portanto, explicações em termos de emergência são falsas.)”

Isso ignora o fato de que há diferentes tipos de emergências: fracas e fortes. Aspectos das emergências fracas, como o movimento de um cardume de peixes pequenos em resposta a um tubarão podem ser entendidas como as regras que comandam o comportamento dos componentes de um todo. Nesses casos, o comportamento do grupo é aparentemente misterioso se baseado no comportamento do indivíduo, no qual cada um está respondendo a fatores como o movimento do vizinho ou a estímulos externos, como o aparecimento de um predador.

Esse tipo de emergência fraca não pode explicar a atividade dos mais simples sistemas nervosos, independente do funcionamento do seu cérebro, por isso recorremos a uma emergência forte, onde o fenômeno que surge não pode ser explicado pela atividade dos componentes individualmente. Você e a página onde você está lendo isso são feitos de átomos, mas a capacidade de ler e de entender vem através dos átomos do seu corpo, formado por estruturas de alto nível, como neurônios e seus padrões de impulsos neurais – e não simplesmente de átomos interagindo.

A emergência forte recentemente fora criticada por alguns neurocientistas que apontam “implausibilidade metafísica”, pois não existem causas evidentes, nem uma única explicação sobre como ocorre seu surgimento. Como Gregory, esses críticos afirmam que o uso da emergência para explicar fenômenos complexos sugere que a neurociência está passando por um momento histórico significativo e fundamental, parecida com a lenta transformação da alquimia em química. Porém, diante dos mistérios da neurociência, a emergência costuma ser nosso único recurso. E isso não é tão insensato – as propriedades surpreendentes dos programas de aprendizagem profunda (deep learning), cuja raiz não pode ser explicada por quem as desenvolvem, têm caráter emergente.

É interessante notar que, embora alguns neurocientistas estejam desacreditados na ideia devido a metafísica da emergência, os pesquisadores da área da inteligência artificial se encantam com a ideia, pois acreditam profundamente na complexidade dos computadores modernos, ou que a interconexão através da Internet levará ao que é conhecido, dramaticamente, como singularidade. Máquinas desenvolverão consciência.

Existem muitas explorações ficcionais dessa possibilidade (nas quais as coisas geralmente terminam mal para todos os envolvidos – ou seja, cenário catastrófico da IA comum na ficção), e o assunto certamente estimula a imaginação do público, mas não há nenhuma razão, além da nossa ignorância de como a consciência funciona, para supor o que acontecerá no futuro próximo. Em princípio, deve ser possível, porque a hipótese trabalhada é que a mente é um produto da matéria, que conseguiríamos, portanto, ser capazes de imitar em um dispositivo. Mas a escala de complexidade, mesmo dos cérebros mais simples, supera qualquer máquina que possamos imaginar atualmente. Nas próximas décadas – séculos -, a singularidade será o material da ficção científica, não da ciência.

Uma visão relacionada da natureza da consciência transforma a metáfora do cérebro como computador em uma analogia rigorosa. Alguns pesquisadores veem a mente como um tipo de sistema operacional implementado em hardware neural, com a implicação de que nossas mentes, vistas como um estado computacional específico, podem ser carregadas em algum dispositivo ou em outro cérebro. Da maneira como geralmente é apresentado, isso está errado ou, na melhor das hipóteses, ou é de uma ingenuidade irremediável.

A hipótese materialista trabalha com a noção de que cérebros e mentes, em humanos, larvas e demais seres vivos, são a mesma coisa. Os neurônios e os processos que eles se baseiam – incluindo a consciência – são a mesma coisa. Em um computador, software e hardware são separados; no entanto, nosso cérebro e nossa mente consistem no que pode ser melhor descrito como wetware, no qual o que está acontecendo e onde está acontecendo estão completamente interligados.

Imaginar que podemos redirecionar nosso sistema nervoso para executar programas diferentes ou enviar nossa mente para um servidor pode parecer científico, mas, por trás dessa ideia, há uma visão não-materialista que remonta a Descartes e outros pensadores. Isso implica que nossas mentes estão de alguma forma flutuando em nossos cérebros e podem ser transferidas para uma cabeça diferente ou substituídas por outra mente. Seria possível dar a essa ideia um verniz de respeitabilidade científica, colocando-a em termos como o estado de um conjunto de neurônios e apresentar isso em um novo substrato, orgânico ou artificial.

No entanto, para começar a imaginar como isso poderia funcionar na prática, precisaríamos de um entendimento da função neuronal que está muito além de qualquer coisa que possamos imaginar atualmente, e exigiria um poder computacional inimaginavelmente vasto e uma simulação que imitasse precisamente a estrutura do cérebro em questão. Para que isso seja possível, mesmo em princípio, precisamos primeiro ser capazes de modelar completamente a atividade de um sistema nervoso capaz de manter um único estado, sem considerar um pensamento. Estamos tão longe de dar esse primeiro passo que a possibilidade de carregar sua mente pode ser descartada como uma fantasia, pelo menos até o futuro distante.

No momento, a metáfora do cérebro-como-computador mantém dominante, embora haja divergências sobre quão forte é essa metáfora. Em 2015, o roboticista Rodney Brooks escolheu a metáfora computacional do cérebro como o “diabo do seu ódio” contribuindo para uma coleção de ensaios intitulados This Idea Must Die. Menos dramaticamente, mas tirando conclusões semelhantes, duas décadas antes, o historiador Ryan Johansson argumentou que “debater incessantemente a verdade ou falsidade de uma metáfora como ‘o cérebro como computador’ é uma perda de tempo. A relação proposta é metafórica e está nos ordenando a fazer algo, não tentando buscar a verdade”.

Por outro lado, o especialista americano em inteligência artificial, Gary Marcus, fez uma defesa robusta da metáfora do computador: “Os computadores são, em poucas palavras, arquiteturas sistemáticas que recebem entradas (inputs), codificam e manipulam informações e transformam suas entradas em saídas (outputs). Cérebros são, até onde sabemos, exatamente isso. A verdadeira questão não é se o cérebro é um processador de informações, por si só, mas como os cérebros armazenam e codificam informações e quais operações eles executam sobre essas informações, uma vez codificadas”.

Marcus argumentou que a tarefa da neurociência é “fazer uma engenharia reversa” do cérebro, da mesma forma que alguém pode estudar um computador, examinando seus componentes e suas interconexões para decifrar como ele funciona. Há algum tempo, existe essa sugestão. Em 1989, Crick reconheceu que essa ideia era atraente, mas presumiu que era falha, devido à complexa e complicada história evolutiva do cérebro – ele afirmou dramaticamente que seria como tentar fazer engenharia reversa de uma “tecnologia alienígena”. Tentativas de encontrar uma explicação geral de como o cérebro funciona que parte logicamente de sua estrutura estariam fadadas ao fracasso, argumentou ele, porque o ponto de partida está quase certamente errado – não há uma lógica geral.

A engenharia reversa de um computador é frequentemente usada como um experimento mental para mostrar como, em princípio, podemos entender o cérebro. Inevitavelmente, esses experimentos mentais são bem-sucedidos, incentivando-nos a seguir essa maneira para os órgãos em nossas cabeças. Mas, em 2017, uma dupla de neurocientistas decidiu realmente fazer o experimento em um chip de computador real, que tinha uma lógica real e componentes reais com funções claramente projetadas. As coisas não correram como o esperado.

A dupla – Eric Jonas e Konrad Paul Kording – empregou as mesmas técnicas que normalmente usavam para analisar o cérebro e as aplicou ao processador MOS 6507, típicos de computadores do final dos anos 70 e início dos anos 80, que permitiam que essas máquinas rodassem videogames como Donkey Kong e Space Invaders.

Primeiramente, eles obtiveram o connectomema do chip digitalizando seus transistores 3510 em modo de aprimoramento e simulando o dispositivo em um computador moderno (inclusive executando os programas de jogos por 10 segundos). Então, eles usaram toda a gama de técnicas neurocientíficas, como “lesões” (remoção de transistores da simulação), analisando a atividade dos “impulsos” dos transistores virtuais e estudando sua conectividade, observando o efeito de várias manipulações no comportamento do sistema, conforme medido por sua capacidade de iniciar cada um dos jogos.

Apesar de implantar esse poderoso arsenal analítico, e apesar de haver uma explicação clara de como o chip funciona (a “verdade básica”, em termos tecnológicos), o estudo não conseguiu detectar a hierarquia de processamento de informações que ocorre dentro do chip. Como Jonas e Kording colocaram no artigo, as técnicas não produziram “uma compreensão significativa”. A conclusão foi deprimente: “Em última análise, o problema não é que os neurocientistas não podem entender um microprocessador, o problema é que eles não poderiam utilizando as abordagens que estão adotando atualmente”.

Esse resultado sugere que, apesar da atratividade da metáfora do computador e do fato de que o cérebro realmente processa informações e de alguma forma representa o mundo externo, ainda precisamos fazer avanços teóricos significativos para progredir com ela. Mesmo que nossos cérebros fossem projetados segundo caminhos lógicos, o que não são, nossas atuais ferramentas conceituais e analíticas seriam completamente inadequadas para a tarefa de explicá-las. Isso não significa que os projetos de simulação sejam inúteis – através dessa simulação podemos testar hipóteses e vincular o modelo a sistemas bem estabelecidos que podem ser precisamente manipulados e, assim, poderíamos obter informações sobre como funcionam os cérebros reais. Essa é uma ferramenta extremamente poderosa, mas é necessário um certo grau de modéstia no que diz respeito às afirmações feitas nesses estudos, e é necessário realismo com relação às dificuldades de traçar paralelos entre cérebros e sistemas artificiais.

Mesmo algo aparentemente simples como calcular a capacidade de armazenamento de um cérebro não dá certo quando é tentado. Esses cálculos estão repletos de dificuldades conceituais e práticas. O cérebro é um fenômeno natural, produto da evolução, não um dispositivo digital. Embora muitas vezes se argumente que funções específicas estão consistentemente localizadas no cérebro, como em uma máquina, essa certeza tem sido repetidamente desafiada por novas descobertas neuroanatômicas de conexões insuspeitas entre regiões do cérebro ou exemplos surpreendentes de plasticidade, nas quais as pessoas apresentam funções normais vivendo sem partes do cérebro que são supostamente relacionadas a comportamentos particulares.

Na realidade, as próprias estruturas de um cérebro e de um computador são completamente diferentes. Em 2006, Larry Abbott escreveu um ensaio intitulado “Where are the switches on this thing?”, no qual ele explorava as possíveis bases biofísicas do componente mais elementar de um dispositivo eletrônico – um disjuntor. Embora as sinapses inibitórias possam alterar o fluxo de atividade deixando um neurônio sem respostas, essas interações são relativamente raras no cérebro.

Um neurônio não é como um disjuntor binário que pode ser ligado ou desligado, formando um esquema elétrico. Em vez disso, os neurônios respondem de maneira analógica, mudando sua atividade em resposta a mudanças nos estímulos. O sistema nervoso altera seu funcionamento por mudanças nos padrões de ativação nas redes de células compostas por um grande número de unidades; são essas redes que canalizam, deslocam e desviam a atividade. Diferentemente de qualquer dispositivo que já imaginamos, os nós dessas redes não são pontos estáveis, como transistores ou válvulas, mas conjuntos de neurônios – centenas, milhares, dezenas de milhares de vezes mais fortes – que podem responder consistentemente como uma rede ao longo do tempo, mesmo que as células componentes mostrem um comportamento inconsistente.

Atualmente, entender até as redes mais simples como essas está além do nosso alcance. Eve Marder, neurocientista da Universidade Brandeis (Massachusetts, Estados Unidos), passou boa parte de sua carreira tentando entender como algumas dúzias de neurônios no estômago da lagosta produzem uma moagem rítmica. Apesar de grandes esforços e engenhosidade, ainda não podemos prever o efeito de alterar um componente nessa minúscula rede que nem sequer é um cérebro simples.

Esse é o grande problema que temos que encarar. Por um lado, os cérebros são feitos de neurônios e outras células, que interagem em redes, cuja atividade é influenciada não apenas pela atividade sináptica, mas também por vários fatores, como os neuromoduladores. Por outro lado, é claro que a função cerebral envolve padrões dinâmicos complexos de atividade neuronal em nível populacional. Encontrar o elo entre esses dois níveis de análise será um desafio para grande parte do resto do século, suponho. E a perspectiva de entender adequadamente esse funcionamento em casos com doença mental está ainda mais distante.

Nem todos os neurocientistas são pessimistas – alguns afirmam com confiança que a aplicação de novos métodos matemáticos nos permitirá entender as inúmeras interconexões no cérebro humano. Outros – como eu – preferem estudar animais de escalas menores, concentrando nossa atenção nos minúsculos cérebros de vermes ou larvas e empregando uma abordagem bem estabelecida de procurar entender como um sistema simples funciona e depois aplicar essas lições a casos mais complexos. Muitos neurocientistas que encaram tal problema dessa forma simplesmente consideram que o progresso será inevitavelmente fragmentado e lento, porque não existe uma teoria unificada do cérebro disposta para nós.

Existem muitos cenários alternativos sobre como o futuro de nossa compreensão do cérebro poderá se desenvolver: talvez os vários projetos computacionais darão certo e os teóricos conseguirão decifrar o funcionamento de todos os cérebros, ou os connectomemas revelarão princípios da função cerebral atualmente ocultos a nós. Ou uma teoria surgirá partindo das vastas quantidades de dados de imagem que estamos produzindo. Ou, lentamente, reuniremos uma teoria (ou teorias) de uma série de explicações separadas, mas igualmente satisfatórias. Ou focando em princípios simples de redes neurais, entenderemos a organização de nível superior. Ou alguma nova abordagem radical que integre fisiologia, bioquímica e anatomia esclarecerá de forma decisiva sobre o que está acontecendo. Ou novos estudos evolutivos comparativos mostrarão como outros animais são conscientes e fornecerão informações sobre o funcionamento de nossos próprios cérebros. Ou uma nova tecnologia inimaginável mudará todas as nossas visões, fornecendo uma nova metáfora radical para o cérebro. Ou nossos sistemas de computadores ganharão consciência e nos fornecerão uma nova percepção impressionante. Ou um novo campo emergirá da cibernética, teoria de controle, teoria de sistemas dinâmicos e complexos, semântica e semiótica. Ou aceitaremos que não há teoria a ser encontrada porque o cérebro não tem lógica geral, apenas explicações adequadas para cada parte minúscula, e teremos que ficar satisfeitos com isso. Ou… [insira aqui uma possibilidade]

Este texto é um extrato de The Idea of the Brain, de Matthew Cobb, que será publicado no Reino Unido pela Editora Profile em 12 de março e nos EUA pela Editora Basic Books em 21 de abril, e está disponível em The Guardian: Bookshop.